Темы: Литература

06.06.2020

#поддерживаем-издательства-в-период-карантина

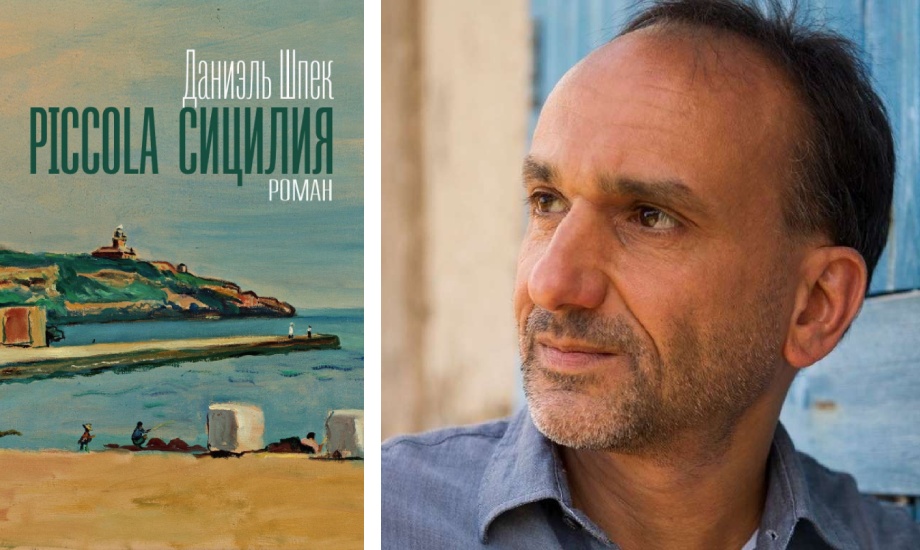

Даниэль Шпек учился в Мюнхенском университете и в Римском университете, после чего закончил сценарную мастерскую Мюнхенского института телевидения и кино. Он автор сценариев двух фильмов, в том числе «Моей безумной турецкой свадьбы», получившей несколько кинонаград, в том числе приз жюри и приз зрительских симпатий фестиваля в Баден-Бадене и Баварскую премию за лучший сценарий. Шпек также хорошо известен как драматург. Кроме того, он преподает сценарное искусство в Берлинской Академии кино и Международной школе кино в Кельне. «Bella Германия» – дебютный его роман, буквально взорвавший литературное пространство Германии, став огромным национальным бестселлером. Весной 2019-го года в Германии вышел мини-сериал по книге, который также стразу стало популярным. В 2018-м году вышел второй роман Шпека «Piccola Сицилия», который тоже мгновенно стал национальным бестселлером и получили еще более выоские отзывы, чем первый роман писателя.

Наши дни. Солнечный осенний день на Сицилии. Дайверы, искатели сокровищ, поднимают со дна моря старый самолет. Немецкий историк Нина находит в списке пассажиров своего деда Морица, который считался пропавшим во время Второй мировой. Это тайна, которую хранит ее семья. Вскоре Нина встречает на Сицилии странную женщину, которая утверждает, что является дочерью Морица. Но как такое возможно?

Тунис, 1942 год. Пестрый квартал Piccola Sicilia, три религии уживаются тут в добрососедстве… Уживались, пока не пришла война. В отеле «Мажестик» немецкий военный фотограф Мориц впервые видит Ясмину и пианиста Виктора. С этого дня их жизни окажутся причудливо сплетены. Им остается лишь следовать за предначертанием судьбы, мектуб. Или все же попытаться вырваться из ловушки, в которую загнали всех троих война, любовь и традиции.

Роман вдохновлен реальной историей.

Bayerischer Rundfunk: Это больше, чем просто захватывающая семейная сага и больше, чем просто исторический роман.

Süddeutsche Zeitung: Шпек постоянно меняет ракурс, рассказывая о войне, бегстве и новом начале. Его история о немецкой оккупации Туниса – очень важный комментарий к нашему настоящему.

Elle: Теплая, душевная драма, разворачивающаяся в Тунисе и Италии.

Westdeutscher Rundfunk: Книга Шпека – настоящий фейерверк эмоций, завораживающе красивые пейзажи и невероятно интересные судьбы, все это складывается в захватывающий семейный роман.

Süddeutsche Zeitung: Эта книга из тех, что побуждают нас сомневаться даже в казалось бы очевидных вещах.

Kölner Stadt-Anzeiger: У Даниэля Шпека талант рассказывать историю столь ярко и красочно, что после чтения его книги создается впечатление, будто вы видели фильм.

Mannheimer Morgen: Шпек – коллекционер историй, которые он сплетает с другими историями в затейливо прекрасный ковер. Его роман драматический, напряженный, эмоциональный и поэтический.

«Piccola Сицилия». Два фрагмента.

Пер. с немецкого Татьяны Набатниковой

Фантом Пресс, 2020

Когда в Ливийской пустыне погибали тысячи мужчин, Тунис по-прежнему наслаждался жизнью.

Проспект де Пари, 36. Белый дворец с балконами belle époque и полотняными навесами от солнца. Всякий, кто входил в массивные двери отеля «Мажестик», поднимался по изогнутой лестнице, ступал на мягкие ковры фойе, принадлежал к прослойке тех, кто взирает на мировые события свысока, сидя в удобном кресле за послеобеденным коктейлем, огражденный от зноя и внезапного ливня, какие обрушиваются на приморский город осенью и оставляют на черном лаке автомобилей желтые потеки с пылью Сахары.

В стенах гранд-отеля, где воздух гоняли массивные вентиляторы, голоса становились тише, а шаги приглушеннее. Там пили шампанское, перно и анисовый ликер; в баре до глубокой арабской ночи играли джаз и свинг. Приезжие из Европы находили здесь экзотику под пальмами, но при этом с горячей водой из крана и личным слугой. А местная тунисская буржуазия наслаждалась в отеле кусочком Парижа посреди Северной Африки.

Ясмина, девушка, которая пока не догадывалась, что скоро станет матерью Жоэль, стояла у двери в бар и вслушивалась. На ней был черный передник и белая блузка горничной, и ей не полагалось здесь находиться. В бар разрешалось входить только кельнерам. Женщины работали там, где они никому не попадались на глаза: убирали комнаты и стирали в подвале постельное белье. Когда год назад Ясмина поступила сюда, она быстро поняла, что ей нравится работа горничной – для нее не было ничего более волнующего, чем пустые комнаты постояльцев, чемоданы и одежда которых рассказывали целые истории, это были окна в неведомые миры. Чего стоили те короткие мгновения, когда, сев на неприбранную кровать, она обводила взглядом комнату и закрывала глаза, вдыхая запахи, оставленные чужаками, представляя, что происходило на этой кровати минувшей ночью. Тишина способна говорить, думала она. Чем тише вокруг, тем яснее слышны вчерашние голоса, отчетливее эхо слов на чужих языках, актов любви или насилия, следы счастья и несчастья, что записаны в памяти времени.

Ясмине было семнадцать, ее снедала жажда жизни. Девушка из предместья, темные кудри и робкая улыбка, полная соблазна. Немногословная настолько, что некоторые ее вообще не замечали, но она-то видела каждого. Живые темные глаза воспринимали все, что было видимо и что невидимо. Ее окружала особая тишина, даже в суете работы. Она молчала не потому, что ей нечего было сказать, а потому, что сдерживала чувства, переполнявшие ее. Ясмина ни разу не покидала свою страну, но в отеле «Мажестик» и не нужно было странствовать, чтобы увидеть мир – он сам приходил к ней.

Закончив уборку комнат, она шла к Латифу, консьержу, похожему на добродушного медведя, и он иногда отделял из свежего букета роз, принесенного торговцем, одну и тайком дарил ей. Остальные цветы она расставляла в лобби, в салоне и туалетах, которые мыла трижды в день. Кельнерами в баре были только мужчины. Ясмине одной из всего женского персонала разрешалось пройти через это красивое помещение, чтобы попасть к туалетам, но она двигалась незаметно, скользила вдоль стены. Постояльцы хотят видеть чистоту, а не уборку, наставляла ее начальница, потому что уборка напомнит им про грязь. Лучшая горничная та, которую никогда не видно.

В баре под вялыми вентиляторами мужчины в светлых костюмах курили сигары, а дамы в широкополых шляпах и не думали прятать лица. Им подавали мятный чай и шампанское. Мужчины дискутировали о Роммеле и Монтгомери, о битве за Эль-Аламейн, о переломе в североафриканской кампании. За толстыми стенами «Мажестика» о войне говорили так, точно она была боксерским поединком, репортаж о котором передают по радио. Лис пустыни против Пустынных крыс. Непобедимый Роммель был разбит и спасал свою армию, украв бензин у союзников-итальянцев, бросив их и отступая из Египта через Ливию – тысячи километров по пустыне, преследуемый британскими истребителями.

Дамы – и это не укрылось от Ясмины, пока она расставляла розы по вазам, – слушали не столько своих мужей, сколько мужчину за роялем. Белый костюм, темные волосы, алая роза в петлице. Его голос звучал совсем иначе, когда он поет, думала Ясмина – рояль преображает его. Когда Виктор пел свои шансоны, он переставал быть ее старшим братом, объяснявшим ей мир, он становился частью этого мира, ровней великим шансонье из радио, которое они слушали детьми в их припортовом доме. Виктор обладал магическим обаянием и без усилий завоевал сердца. Шарм не поддается объяснению – у кого-то он есть, у кого-то нет.

У него была озорная улыбка мальчишки, который не хочет взрослеть. Еще подростком он мог позволить себе рассказать анекдот, когда вся семья сидела молча, собравшись на кадиш по усопшему дяде. Он не выносил, когда мама плакала, терпеть не мог никакой серьезности – как другие, бывает, терпеть не могут пауков; его стихия была – свобода. Когда он улыбался, это было как приглашение на танец.

И потому его любили женщины: с Виктором было легко. Когда он пел, его голос поднимался над тяготами будней. Adorable. Может, причина в том, что он поет по-французски, как все великие шансонье, думала Ясмина, ведь другой язык придает нам другой характер, оживляет в нас доселе скрытую сторону личности.

Для самой Ясмины так оно и обстояло: итальянский был языком бабушки, семьи, домашнего обихода – bombola di gas и fiammiferi. Это был язык еды и животных, всего того, что любишь. Cocomero. Gatto. Maggiolino. И это был язык ее прозвища, которое использовал только брат, сам же наделивший ее этим именем – Farfalla. Бабочка.

На итальянском она была ребенком, но на французском Mademoiselle. На этом языке, на котором говорили все в отеле, в том числе и арабы, она была взрослой и обращалась к людям на «вы». Pardon, Monsieur. Bien sûr, Madame. Это был язык, на котором пишут, язык аристократов, полицейских и чиновников.

Наряду с этими языками, или, вернее, между ними, был еще язык улицы, рынка и муэдзинов – арабский, на котором она здоровалась с соседями, в том числе и с еврейскими, и желала благословения Божьего торговцу фруктами, хотя ее Бог не был его Богом.

Ее же Бог говорил на древнейшем из языков, на языке шаббата, молитвы и Священной книги, которую отец читал по праздникам, с буквами, внятными только ему. На этом языке она молчала.

Каждое место имеет свое звучание, сказал однажды Виктор, точно так же, как имеет запах и цвет: прямые, с рядами деревьев, бульвары центральных кварталов города звучали по-французски, запутанные переулки Медины с их изгибами и голубыми деревянными дверями – по-арабски, темные, лишь свечами освещенные синагоги – на иврите, а на кухне царил итальянский. Язык места пронизывает наши мысли и даже наши сны, считала Ясмина, и делает нас в каждом месте кем-то другим.

Виктор, которого вообще-то звали Витторио, чего постояльцы не знали, пел L’accordéoniste. Когда изысканные дамы заходили в туалет, чтобы припудрить щеки, поправить прическу и обменяться секретами, Ясмина отступала со своим ведром в сторонку, отворачивалась, чтобы на нее не обращали внимания.

Она тихонько прислушивалась к дамам, которые – как и их мужья в баре – говорили по-французски, хотя и не были никакими француженками. Adorable! Magnifique! Extraordinare! Божественный голос! А ты видела его руки? Если он целует так же, как поет! Ясмина украдкой улыбалась, не имея права выказать ни гордость тем, что она сестра Виктора, ни ревность. Разумеется, у нее была привилегия находиться к нему ближе, чем остальные, но хотя он и спал каждую ночь в соседней комнате, он все равно был для нее недостижимо далек.

Когда он вставал из-за рояля, наслаждаясь аплодисментами, и пил с кем-нибудь из постояльцев перно, Ясмина знала, что вот-вот Виктор примется ее искать. Она всегда ждала его во внутреннем дворе у выхода из прачечной, тайком совала ему ключ, шептала номер комнаты и надеялась, что хотя бы на мгновение он возьмет ее за руку и спросит, как дела, но он лишь улыбался, лукаво ей подмигивал и быстро исчезал. Ясмина смотрела вверх на квадратный кусок неба над двором, на птиц в последнем свете вечера, сквозь ясный осенний воздух и слушала призыв к вечерней молитве, доносящийся из Медины.

Ясмина прокрадывалась вверх по тесной, пыльной лестнице для прислуги. Она осознавала, что делает запретное, но что-то в ней было сильнее запрета. Любопытство, больше чем любопытство. Грех ли это – наблюдать чужой грех? Было два вида запретов, думала она: внешние и внутренние, запреты общества и запреты совести. В то время как Виктор преступал внешний закон и при этом не мучился совестью, она боролась с собой, хотя не нарушала никакого закона. На четвертом этаже она открыла дверь в коридор, осмотрелась, не видит ли кто, и тихо отперла комнату 308 – не случайно она выбрала для Виктора номер 307, она знала, что обе смежные комнаты свободны. Она заперла за собой дверь, свет включать не стала. Она знала эту комнату так хорошо, что могла пройти по ней и с закрытыми глазами. Сквозь занавески падал слабый свет уличных фонарей, пахло свежим постельным бельем. Она осторожно скользнула по ковру и приложила ухо к двери. В соседнем номере послышался смешок, потом все стихло, а потом – негромкий сладострастный вскрик женщины и голос Виктора. Ясмина нажала на ручку и тихонько приоткрыла дверь, всего лишь на щелочку, чтобы видеть кровать. Темное дерево, белые простыни и два обнаженных тела на постели. Ясмина слышала биение своего сердца и старалась не дышать. По одежде, брошенной на пол, она узнала ту давешнюю француженку. В полутьме, с распущенными волосами она казалась совсем другой, эта утонченная дама, скромно припудрившая нос перед тем, как вернуться за столик к мужу, французу в белом костюме. Сейчас же Ясмина видела ее ошеломительно бесстыдной и притягательно дикой. Женщина была немного старше Виктора, и Ясмина подумала, что у нее уже, возможно, даже есть дети, хотя и вряд ли. Любила ли она Виктора? Любил ли ее Виктор? В самом ли деле он чувствует то, что говорит? И почему он использует для этих женщин только французские нежные слова? Никогда не говорит с ними по-итальянски, тем более по-арабски, даже с итальянками и арабками.

Ясмина подсматривала за братом уже не в первый раз. В который – она уже и не помнила, это превратилось в тайную одержимость, наполнявшую ее стыдом, но еще больше вожделением, оно прорывалось через запрет ее совести, и стыд становился еще сильнее. И всякий раз ее потрясало, как преображается любимый брат с другими женщинами. Он становился грубым и вместе с тем галантным, невероятно самоуверенным и чужим, да, он становился чужим ей, хотя ближе у нее никого не было. И эта чуждость завораживала ее – она тоже хотела получить ее долю, хотела стать другой, не такой, какой ее знают дома, и в глубине себя она уже была этой другой – не дочерью, а женщиной, но она не умела дать этой новой себе ни имени, ни лица. Внутри нее будто собиралась гроза, не подвластная ей.

Чужачка внутри нее внушала ей страх, а поскольку обсудить это было не с кем, она бежала от этой другой прочь, сознавая в то же время, что убежать не сможет, потому что эта чужачка и есть она сама. Мы носим разные маски, сказал ей однажды Виктор – в зависимости от того, где мы и с кем. Но Ясмина ощущала это иначе: домашняя Ясмина, хорошая дочь из хорошей семьи, была не маской, которую она могла по желанию снимать и надевать, а кожей, которая долгое время облегала и защищала ее, но теперь стала ей тесна. И как змея, которая может расти, только если заползет под камень, стянет свою старую кожу и даст нарасти новой, чужая росла в ней, требуя новой кожи. Тайные минуты, когда она подсматривала за братом и его женщинами, были для нее тем самым камнем.

Но сегодня случилось то, чего прежде не происходило. Виктор лежал на француженке, та сладострастно сжимала его бедра и стонала, и вдруг он поднял голову, словно почувствовал чье-то присутствие. И увидел глаза Ясмины в дверной щели. И испугался.

– Что такое? – спросила женщина.

– Ничего, mon сherie.

– Тут кто-то есть?

– Нет, никого, – он припал к ней и целовал, пока она снова не закрыла глаза, перемежая хихиканье стонами.

Убирайся, дал Виктор понять сестре взглядом, но она не могла отвернуться – оцепеневшая, скованная по рукам и ногам, и ему ничего не оставалось, как продолжать.

Позже, когда они, как и каждую ночь, шли по проспекту де Пари к пригородному поезду, оба молчали. Виктор шагал быстрее обычного, Ясмина едва поспевала за ним. Но не смела крикнуть, чтобы подождал. Он держал ровно такую дистанцию, чтобы она не потеряла его из виду. Перед собором на проспекте Жюля Ферри они сели в последний поезд. Сидя на деревянных скамьях списанного вагона парижского метро, они смотрели на грузовой порт, потом на лагуну, отделявшую центральные районы от их портового квартала. Свет фар ненадолго выхватывал из темноты фламинго, дремавших на одной ноге на дамбе. Поток воздуха из открытого окна становился холоднее, но Ясмина потела под своим платьем. Виктор молча смотрел во тьму.

Они одни вышли на Piccola Сицилии, в квартале у рыбацкого порта, где улицы были поуже, дома пониже, а в воздухе пахло морской солью, жасмином и жареной рыбой. В небе вспыхивали зарницы, дневной зной еще не отступил, можно было купаться. Они молча дошли до родительского дома. Маленькая белая вилла начала века в европейском стиле, неприметно зажатая между двумя соседними домами, с плоской крышей, крошечным палисадником и бугенвилиями, карабкавшимся по стенам до окон. Море было отсюда не видно, только трубы кораблей иногда проплывали за крышами домов.

– Виктор, прости меня. Я хотела только…

– Тс-с-с… Иди в дом.

Он тихо открыл дверь. Ни разу больше не взглянув на нее, исчез в ванной.

Ясмина вошла в кухню, где мать, как и каждую ночь, оставила для них еду на столе. Прикрытые полотенцем, стояли две тарелки с сэндвичами, строго одинаковыми – за этим мать следила еще с тех пор, как они были маленькими – в еде ли, в одежде, в карманных деньгах, Ясмина не должна была почувствовать себя обделенной по сравнению с братом, потому что он родной ребенок, а она – нет. Но именно эта одержимость справедливостью, эта преувеличенная озабоченность матери всегда напоминала Ясмине о том, что у них не совсем обычная семья.

Почему бы Виктору не получить кусок мяса побольше? Он ведь, в конце концов, мальчик. Равноправие она воспринимала как особое обращение, какое полагалось бы гостю, но не младшему ребенку в семье.

Несмотря на голод, она не смогла бы проглотить сейчас и кусочка. Ей хотелось поговорить с Виктором, но она не знала, как. Ее не интересовало, кто эта женщина. Она не собиралась объясняться или требовать объяснений от него. Она хотела, чтобы он знал: она его не осуждает, ему нечего стыдиться, разве стыдно быть любимым и желанным? Она хотела сказать, что не стала любить его меньше из-за то, что увидела. Ей хватило бы одного его взгляда, одного его теплого взгляда, который сообщил бы, что все хорошо.

Она слышала, как он вышел из ванной и поднялся наверх к себе в комнату, не сказав ей buona notte. Эта внезапная холодность обидела ее. Обычно они еще немного сидели в кухне, молча ели или обсуждали постояльцев отеля, потом Виктор всегда выходил на балкон и выкуривал последнюю сигарету, а она подогревала молоко, которое он любил выпить перед сном – с медом и финиками, каждую ночь, один стакан для него и один для нее.

Ясмина налила молока в кастрюльку, подогрела его, взяла несколько фиников из холодильника, налила молока в стакан, размешала в нем мед, положила на блюдце финики, пошла наверх и тихо постучала в дверь. Виктор открыл, уже в нижней рубашке. Ясмина протиснулась мимо него и поставила молоко у кровати.

– Я ничего не скажу папе.

Он кивнул.

– Сколько женщин у тебя уже было?

– Зачем тебе это знать?

– Просто так. Я вовсе не нахожу это дурным.

– Я тоже не нахожу, – он ухмыльнулся.

– Я только беспокоюсь из-за мужей. Что, если какой-нибудь из них проведает?

– Ты не знаешь женщин. Они гораздо изворотливее своих мужей.

– Ты ее любишь?

– Я занимаюсь с ними любовью. А тут есть некоторая разница, – он отхлебнул молоко, озорно глядя на нее.

– А какие тебе больше нравятся? Француженки?

Виктор рассмеялся.

– Да какая разница. Красивые женщины приезжают отовсюду. Спокойной ночи, сестрица, тебе завтра рано вставать.

Ясмина взяла его стакан и медленно направилась к двери. На пороге повернулась:

– А я красивая?

– Да конечно, ты очень красивая!

– Ты это говоришь только потому, что я твоя сестра?

– Нет!

– Мне нужен честный ответ. Не от брата, от мужчины. Ты находишь меня красивой?

– Ты очень особенная девушка, Ясмина.

– Что значит «особенная»? Другая?

– Да, ты другая, сестренка, а это совершенно особенный вид красоты. Твоя собственная красота. Buona notte, farfallа.

И он поцеловал ее в лоб.

РОЖДЕСТВО

Две вещи наполняют душу всегда новым и

все более сильным удивлением и благоговением:

звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня.

Иммануил Кант

Мориц стоял у причала, когда с корабля под проливным дождем сгружали грузовик. Камер и пишущих машинок для пропагандистов было уже недостаточно, теперь к ним прибыл тяжелый груз. Мориц сфотографировал грузовик «Магирус-Дойц» песочного цвета, когда тот парил на стреле крана. Им повезло, что груз вообще добрался сюда. Почти половина кораблей на подходе к порту была потоплена британцами. Танки, самолеты и молодые мужчины покоились на дне Средиземного моря. Прямо в порту Мориц и его люди установили на крыше грузовика огромный громкоговоритель и поехали по разбомбленным дорогам в город.

Верховное командование приказало расширить сферу действия. Уже недостаточно было просто производить картинки для родины, следовало завоевывать умы и сердца местного населения. На следующее утро они поехали с этим громкоговорителем по центральному кварталу, транслируя Radio Tunis Allemande.

В войне виноваты евреи! Войска коалиции вас бомбят! Они друзья евреев, а мы – друзья мусульман! Да здравствует бей! – ревел громкоговоритель, попеременно по-арабски и по-французски. Никто из них никогда в глаза не видел бея, сидевшего в своей резиденции, не имевшего никакой власти. Ни у кого из немцев не было друзей среди мусульман. Но цель состояла в том, чтобы убедить местных, что немцы возвращают арабам свободу и достоинство.

Слушая трансляцию на арабском, Мориц мог лишь гадать, что там напридумывали его коллеги в студии. В числе прочего, они привлекли простых женщин, и те радовались из громкоговорителя: «Немцы угощают наших детей конфетами!», «Немцы позволяют детям играть на их танках!» Женщинам заплатили за это по пятьсот франков – сто буханок хлеба. Немецкие власти приказали французскому эмиссионному банку тоннами печатать купюры, наводнить ими страну. Мориц с товарищами установили на десятках крыш громкоговорители, подключенные к приемникам – в стратегических точках центральных кварталов и в Медине, куда не мог проехать их грузовик. Перед вечерней молитвой они устраивали соперничество с муэдзинами – кто громче.

Они обошли все кинотеатры, большинством которых заправляли евреи, с чемоданами, полными бобин, и велели показывать немецкие киножурналы. На языке, которого никто не понимал, но картинки, оседавшие в сознании, были важнее слов. Британцы показывали у себя падающие с неба «мессершмитты», немцы – подбитые «спитфайеры».

Эту часть работы Мориц охотно передоверил другим. Ему было неинтересно заставлять людей думать иначе. Победы в спорах ему не доставляли никакого удовольствия. Мориц был наблюдателем. Он не стрелял словами, они оседали в нем. Он давно уже научлся читать между строк в пропагандистских посланиях, извлекать из них информацию об истинном положении дел. Глядя на фотографии, он мысленно дополнял их недоговоренности, к показанному добавлял скрытое. Картинки, считал он, могут лгать не хуже слов, разве что не так громко. Их очень легко принять за реальность. Глядя на собственные снимки, он часто и сам удивлялся, насколько настроение снимка отличалось от его настроения в момент съемки.

В любом помещении, полном народу, Мориц всегда был самый молчаливый. Он смотрел, тогда как другие пытались высказаться. Молчащий лучше видит. Он и дни спустя мог вспомнить каждую деталь в комнате. Предметы на столе, трещину в стене, пятно на руке. Око – вот чем он был. Не устами. Прячась в тени, он видел то, что было на свету.

Его товарищи-пропагандисты, разъезжавшие по Тунису на орущем грузовике, и в самом деле были уверены, что немецкий дух оздоровит мир. Арабов они считали отсталыми, невежественными, темными. Об их культуре они понятия не имели, их истории не знали. Мориц был иным. Он не видел в арабах ни друзей, ни врагов, они были для него не ниже и не выше, в нем они вызывали лишь любопытство. Тот, кто питает к людям интерес, не ставит себя выше них. Всезнайкам, упертым спорщикам и торговцам истиной любопытство не свойственно. К чему интересоваться другими, если они и так уже все о них знают. Но у хорошего фотографа, как и у хорошего журналиста, глаза всегда открыты. Для них картина мира никогда не бывает завершенной, а их снимки – вопросы в не меньшей степени, чем ответы.

Мориц не противился приказам, никогда не протестовал. Он инстинктивно держался на дистанции от тех, кто все знал лучше. Пока громкоговорители оглушали улицы победными реляцими, Мориц изучал лица людей и в их равнодушии находил собственное отражение. Здоровый скепсис тех, кто верит не обещаниям, а своим глазам.

Мориц был свидетелем тому, как Роммель входил в Триполи. Он снимал его победный проход по роскошной улице. Наблюдал, как танки сворачивают на перекрестке, огибают квартал, чтобы снова прогрохотать мимо трибун, создавая впечатление куда более сильной армии. Победы Роммеля всегда держались не на превосходстве оружия, а на искусстве обмана. Муляжи танков в пустыне, «фольксваген», который оборудовали пропеллером, чтобы поднимать пыль воображаемой армады. Хитрый на выдумки Лис пустыни. Чаще всех мелькающий в хронике генерал Рейха.

Однажды Мориц сфотографировал его в один из редких моментов отчаяния, когда в очередной раз не прибыли обещанные Берлином запасы. Когда ночью в своей палатке Мориц проявил снимок, он понял, разглядывая лицо Роммеля, что тот уже знал то, о чем никому не сказал: без запаса воды и бензина Африканскому корпусу не выиграть в пустыне войну против превосходящих сил британцев. Так разве теперь, после вступления в войну еще и американцев, он мог удержать Тунис?

И действительно, положение в том декабре обнадеживающим назвать было никак нельзя. Не хватало ни продовольствия, ни оружия, ни горючего. Бомбардировки изматывали город, никто не высыпался – ни местные, ни пришлые. Бывали ночи, когда на Морица накатывала паника – он представлял карту местности вокруг их роскошного отеля и не видел ни единого шанса выжить в этой войне. С востока, юга и запада давил противник, для отступления оставался только север, но на севере было море. А в море были британцы. Немцы оказались в ловушке. И все же они верили собственной пропаганде. Пугающей реальности они предпочитали воображаемый мир, которым можно было управлять. Искусство обмана сотворило западню самообмана.

Незадолго до Рождества, 22 декабря, солдаты из пропагандистской роты расклеивали плакаты и передавали через громкоговорители сообщение, которое заставило людей прислушаться. Речь шла о деньгах. О больших деньгах. Войну спланировало мировое еврейство, а французы, итальянцы и мусульмане – невинные жертвы вражеской агрессии. Поэтому еврейская община должна незамедлительно выплатить двадцать миллионов франков в качестве возмещения. Каждый, кто пострадал от бомбардировок и понес убытки, получит возмещение от Комитета неотложной помощи. Дворец Французского общества, проспект де Пари.

Когда речь заходит о деньгах, дружбе настает конец, а нужда заставит связаться и с самим чертом – это оккупанты понимали хорошо. Разделяй и властвуй. На проспекте де Пари быстро выстроилась очередь пострадавших от бомбардировок, в руках они держали фото своих разрушенных домов, с губ их срывались проклятия в адрес евреев. Наконец-то они нашли козла отпущения. Отчаявшаяся делегация еврейской общины принесла в комендатуру большой чемодан, набитый купюрами. Их ссудили деньгами французские банки под залог их недвижимости. Оцененной за бросовые суммы. За общину встали богатые евреи, на которых обычно косились с недоверием.

Рождество 1942 года было самым необычным праздником за всю историю отеля «Мажестик». Была елка – немцы заказали ее сюда спецрейсом, – но не было воды. Последняя бомбардировка разрушила водопровод на проспекте де Пари, и ремонт затянулся. Вермахт доставлял воду в двадцатилитровых канистрах из цистерн Медины. На кухне отеля ее кипятили, опасаясь инфекций. Самые большие потери Африканский корпус нес не из-за вражеских обстрелов, а из-за холеры, тифа и дизентерии. Поллитра воды на человека в день – больше ее не было. Никто не мылся. Не слушая протестов швейцарского директора отеля, офицеры постепенно опустошали винный подвал.

Мориц большую часть времени проводил у себя в комнате, писал Фанни. Ее письма были полны вопросов, Африку она представляла как романтичную волшебную фантазию. Она была уверена, что местные жители – негры, а любимого видела на фоне прекрасной пустыни, в окружении львов и жирафов. Как бы ей объяснить, что они располагаются в колониальной версии отеля «Адлон», а в гамбургском зоопарке Хагенбека он видел больше экзотических зверей, чем во всем Тунисе? Мориц хотел ответить ей честно, но поймал себя на том, что использует те же формулировки, что и в еженедельной кинохронике. Отсечение от юга. Беспощадная борьба. Преподать англичанам урок. Словно он лишился собственного языка. Словно писал не он и не ей. Но кто он на самом деле? Он не находил слов, соразмерных тому, что в нем творилось.

Мориц посмотрел в зеркало и показался себе чужим. За дверью в холле гоготали его товарищи. Один из них распахнул дверь, ввалился в комнату, с бутылкой бордо бухнулся на кровать и принялся разглагольстовать о жене.

– Потаскуха она. А твоя девчонка тебе верна?

– Думаю, да.

– Счастливчик.

Морицу не хотелось никуда идти. Но одиночество толкало его к другим. Наполнив вином походные фляжки, пропагандисты двинулись в город. Там не было и намека на Рождество – улицы темны и пусты. Мориц шел в компании солдат, которых едва знал – они прибыли с подкреплением с Корсики, общительные, даже чересчур общительные парни. Больше всего их интересовало, где тут бордель.

– В Медине.

– Ну так пошли, покажешь нам!

Мориц колебался.

– Ну ты чего? Ссышь триппер подцепить?

В Северной Африке бордели были своего рода проверкой на мужественность. Вермахт раздавал солдатам презервативы – фирменный немецкий продукт, но резинки часто оказывались непрочными и рвались. А тропическая зараза пугала посильнее бомб.

– Нет.

– А чего тогда? Импотент, что ли?

Мориц не заразы боялся. Просто он дал слово. Пусть другие над ним потешаются, но он не считал, что на расстоянии в две тысячи километров клятва, данная при помолвке, потеряла силу. Разве его обещание верности не есть последний признак порядочности в бесстыдные времена?

Когда они приблизились к запретному кварталу, к ним присоединились итальянские солдаты. Один из них уже бывал в местном борделе и бредил восточными красавицами. «Эти Фатмы» – так он их называл. Не зная, что многие из девушек были еврейками. Бордель находился в двух переулках от Ла Хары, еврейского квартала Медины. Там жили не европейские евреи – торговцы, банкиры и врачи, – а местные сефарды, ремесленники, рабочие и поденщики, в семьях которых один из ртов всегда лишний.

Красные от ржавчины железные ворота закрывали вход из переулка. Поверху надпись: Bienvenu. Над ней уже кто-то намалевал по-немецки Добро пожаловать. Воняло гнилью и мочой. У ворот громоздился мусор, который мусульманские соседи навалили сюда в знак презрения. Шныряли тощие кошки. Дома вокруг покосились – отсыревшие стены и разбитые окна. Здесь жил всякий сброд, воры и наркоманы. Слонялись какие-то призраки с гнилыми зубами и голодными глазами, готовые за пару монет услужить в качестве соглядатаев. Итальянец постучал в ворота, и оттуда выглянула старая арабка. На солдат она не смотрела, ее глаза подозрительно шарили по темному переулку за их спинами.

– Solo Quattro, – проворчала она.

Итальянец перевел: только четверо. Они поспорили, кинули жребий и трое немцев в компании одного итальянца вошли внутрь. Мориц и еще двое остались ждать у ворот, пока до них дойдет очередь – ботинки тонут в грязи, руки готовы в любую минуту выхватить оружие.

Возможно, Морицу только того и надо было. Возможно, ему стоило держаться мысли, как он потом говорил, что сюда он пришел только за компанию. Что просто стоял с краю. В бордель ходили все солдаты, просто большинство не считало это зазорным, и потому оправдания им были не нужны. Они просто вернулись после войны к своим женам, стали хорошими отцами.

– Ну и поганое Рождество, – буркнул один из солдат и пнул кошку, рывшуюся в мусоре.

Виктор не хотел идти. Давайте просто выкинем эту штуку в море, предлагал он. Но друзья хотели получить за громкоговоритель денег. Добротная немецкая работа. Один из них, Серж, торговал в Ла Харе. Он не желал просто так выбрасывать хорошую вещь. Пусть она и добыта в результате диверсии. Всегда найдется покупатель. Втроем они тащили эту проклятую штуку по переулкам, сняв ее с крыши школы. Несмотря на комендантский час. В Рождество даже патрульные не высовывались на улицу. Виктор запросто пробрался бы невидимкой к дому Латифа. Если бы не Серж. Отчаянный парень, но соверешнно неопытный по части сопротивления немцам. Впрочем, как и остальные.

Серж, Хаим и Виктор познакомились еще в еврейском скаутском отряде – вместе учились вязать узлы, обращаться с ножом, они были не чета тем маменькиным сынкам, что целыми днями торчали в ешиве и зубрили Тору. Но пороху никто из них не нюхал, в армии не служил, ни у французов, ни у итальянцев. Хаим – потому что был гражданином Туниса, Виктор раздобыл себе справку, а Серж знал, кого надо подмазать.

– Да ладно, пять минут, и все, – сказал Серж. – Я знаю одного мужика, он интересуется такими штуками, живет недалеко, а деньги разделим поровну. Не упускать же выгоду, а?

Спекулянт с черного рынка жил на краю запретного квартала, в кривом переулке, где не было фонарей, куда не совались жандармы. Волоча тяжеленный громкоговоритель, парни несколько раз поскальзывались, едва не шлепаясь в грязь, ругались, шутили и тащили добычу дальше. Наконец Серж указал на дверь, постучался, и перекупщик впустил их. Виктор и Хаим тут же вышли обратно на улицу. Стояла пугающая тишина. В темном проулке сеял мелкий дождик. Вышел Серж. Ухмыляясь, он разделил смятые купюры.

– Надо отпраздновать, – предложил Хаим.

– Я знаю, где, – сказал Серж.

Когда солдаты отделились от тени перед воротами борделя, было уже поздно. Виктор и его друзья не увидели их в темноте.

– Стой, кто идет!

Один щелкнул предохранителем пистолета. Парни оцепенели. Если побежать, получат пулю в спину. Немцы направились к ним. Их тоже было трое, лиц в темноте не разглядеть.

– Руки вверх! К стене!

Один из солдат грубо толкнул их к ограде. Другой обыскал карманы.

– Что вы здесь делаете? Комендантский час!

Парни не понимали по-немецки.

– Italiani! – крикнул Виктор, в надежде выкрутиться. Если их опознают как евреев, то сочтут дезертирами, уклоняющимися от принудительных работ. А за такое полагался расстрел.

Один из солдат говорил по-итальянски.

– Carte d’identità!

Они отрицательно помотали головами.

– Nome?

То был вопрос сродни вопросу гётевской Гретхен. Фамилия бы выдала еврея.

– Витторио.

– Луиджи Фантоцци.

– Антонио Кристиано.

А потом один из солдат обнаружил в кармане брюк Хаима ту проклятую карточку. Годовой абонемент кинотеатра «Колизей». Хаим любил кино, а годовая карта экономила деньги. Удостоверение он не носил с собой сознательно. А про абонемент просто-напросто забыл.

– Хаим Леллуш?

– Italiano.

– Хаим? – Немцы рассмеялись.

– Хочешь нас провести?

Парни молчали.

– Как будет по-итальянски еврей?

– Ebreo, – сказал Мориц.

– Tы есть ebreo?

Хаим отрицательно помотал головой, но он знал, что шансов у него нет. Солдат что-то прокаркал ему в ухо. Какого черта не на принудительных работах! Другой солдат ткнул его коленом в живот. Хаим упал. Мориц не вмешивался. Потом они принялись за Виктора и Сержа.

– Погоди-ка, – сказал Мориц. – Я же тебя знаю.

– Нет.

– Ты же Витторио. Музыкант.

Виктор судорожно искал какую-нибудь отговорку.

– Лили Марлен, помнишь?

Виктор смотрел на него как парализованный.

– Ты его знаешь? – спросил один из немцев.

– Он итальянец.

– Имя?

– Витторио.

– Фамилия? Nome di famiglia!

Виктор молчал.

– Ты еврей? Ebreo?

То был момент, когда у Виктора перегорели предохранители. Он отпихнул солдата, прижимавшего его к стене, и побежал. Раздался выстрел. Виктор услышал, как пуля просвистела у самого уха и ударила в стену. Он завернул за угол. Немцы гнались за ним. Виктор поскользнулся в грязи мостовой, упал, вскочил и побежал дальше. Но не за пределы Медины, где улицы шире и освещены – он углублялся в лабиринт. Там он знал все повороты, а они нет. Их крики эхом отдавались в переулках. То и дело грохали выстрелы. Если его догонят, суд будет короткий. Виктор вбежал в темный закоулок и вжался в дверной проем какого-то склада. Он слышал удары сердца, кровь стучала в ушах, а потом раздался топот подкованных ботинок. Все ближе… ближе… Солдаты пробежали мимо. Виктор отделился от стены, взобрался на жестяную кровлю и, прыгая с крыши на крышу, добрался до дома Латифа.

© Текст: Даниэль Шпек

© Перевод: Татьяна Набатникова