Темы: Страны / Философия

01.02.2014 Были ли русские либералы верующими христианами?

Когда на означенную тему написано и произнесено немало слов, когда похожие мысли, которые ты хочешь высказать, уже звучали, стоит воспользоваться приемом Николая Кузанского и позволить себе порассуждать как простец, удивляясь тому, что вроде бы само собой разумеется. И начну с того, что ясно любому, кто хоть немного занимался историей русской мысли и русской культуры, а именно: христианский либерализм в России существовал, более того, был весьма влиятелен, но в общественно-социальной борьбе начала ХХ века он не победил. Это факт, и чтобы его принять, не надо никакой тонкости ума. Это просто.

Но, может, верующие либералы были в меньшинстве и не очень влиятельны? Речь, разумеется, идет о влиянии на массы образованного общества, то есть тех широких кругов интеллигенции, которые выступали трансляторами по отношению к народу.

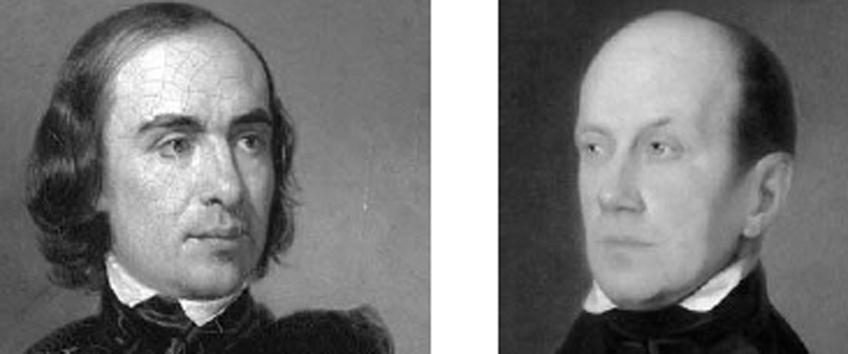

Стоит перечислить имена русских мыслителей — христианских либералов. Первым на ум приходит имя Тимофея Николаевича Грановского, создавшего из своей жизни, как писал В.О. Ключевский, некий идеальный образ профессора, на который ориентировалась практически вся университетская профессура и которого обожали студенты (то есть русская интеллигенция). Не все, разумеется, из русских профессоров были христианами, но либералами были все — начиная с христианского мыслителя Сергея Михайловича Соловьева и завершая (если говорить об историках) позитивистом Павлом Николаевичем Милюковым. Если же говорить о философах, то тут счет сильно увеличится. Я бы начал с Петра Яковлевича Чаадаева, мыслителя очевидно христианского, но стоявшего в оппозиции и к самодержавию, и к консервативно-славянофильской мысли. А поскольку утопистом он не был, реально видел происходящее, был очевидным европеистом, отстаивал ценность индивидуальности, то либералом я бы назвал его определенно, тем более что вышел Чаадаев из эпохи Александра Первого, откуда родом и многие русские либералы.

Но все же интеллектуальная история российского христианского либерализма начинается с творчества величайшего русского философа Владимира Сергеевича Соловьева, автора великих религиозно-философских трактатов и бессменного автора либерального «Вестника Европы». Напомню, очевидно, довольно известное высказывание Соловьева, но от него стоит оттолкнуться, чтобы подойти к той реальной проблематике ХХ века, какою она встала перед русскими мыслителями. Соловьев писал: «Поскольку христианство не упразднило закона, оно не могло упразднить и государство. Но из этого разумного и необходимого факта — неупразднения государства как внешней силы, вовсе не следует, чтобы внутреннее отношение людей к этой силе, а чрез это и самый характер ее деятельности — в общем и в частностях — остался безо всякой перемены. Химическое вещество не упразднено в телах растительных и животных, но получило в них новые особенности, и не напрасно существует целая наука “Органической химии”. Подобное же основание есть и для христианской политики. Христианское государство, если только оно не остается пустым именем, должно иметь определенные отличия от государства языческого, хотя оба они, как государства, имеют одинаковую основу и общую задачу»[1].

Соловьев понимал государство как средство, предохраняющее землю от превращения ее в ад, как защиту человека, то есть как правовое либерально-христианское сообщество людей. Мне уже приходилось писать, что история жестоко показала, что вне и помимо личности никакое общество не может отстоять свои права и независимость. Невероятным по силе фактором утверждения личности в европейской истории стало христианство, которое было гонимо при всех тоталитарных режимах.

Следом за Соловьевым, бывшим «детоводителем ко Христу» русской мысли, выросла целая плеяда русских религиозных мыслителей, отстаивавших либеральные ценности, это и Бердяев, и Булгаков, и братья Трубецкие, и Франк, и Струве, и Степун. Что ни имя, то гордость русской мысли и культуры.

Но были ли они влиятельны? Достаточно вспомнить восторженное отношение студентов к этим мыслителям, чтобы не задавать этого вопроса. Однако почему же интеллигенция не сумела транслировать эти идеи в народ? Мы часто называем имя Джона Локка как родоначальника европейского христианского либерализма. Идеям Локка, о чем сам писал не раз, следовал К.Д. Кавелин, знаменитый русский либерал и правовед. Чтобы правильно расставить акценты в утверждении в Англии либерально-христианских идей Локка, стоит напомнить, что Англия пережила народную христианскую революцию (пуритане), казнила короля, дождалась славной революции и установления конституционной монархии. Вот тогда идеи бывшего эмигранта Локка оказались востребованы. Почему не оказались столь же влиятельны идеи русских либералов? Конечно, разные условия бытовании этих идей.

Посмотрим с этой точки зрения на Россию. Народная христианская революция (старообрядчество) была абортирована. Кстати крупнейшие деятели русской политики и культуры Серебряного века были из старообрядцев. Но их было слишком мало, народ их не принимал. Отношение к христианству у большинства русского народа вообще было скептическим. Можно сегодня смеяться (так почему-то принято) над формулой В.Г. Белинского, что народ наш суеверен, но не религиозен. Но вот свидетельство о двоеверии, а то и суеверии русского простонародья, о котором уже в ХХ в. писал священник и философ о. Павел Флоренский, отмечавший, что для мужика колдун и церковь — просто два разных департамента, и к тому, и к другому он относится с бытовой точки зрения, то есть суеверно. И возникает вопрос: было столько замечательных людей, и идей, а почему же собственно христианский либерализм в России не победил? Такой, в общем-то, возникает у меня простой вопрос, на который я прямого ответа не дам. Не смогу. Часто говорят, будто виновата православная церковь. Наверное, справедливо. Но беда в том, что народ и в самом деле относился к церкви как к департаменту, куда он время от времени обязан являться. Церковь была не только сервильна, но она и сама не желала идти к народу. Петр Великий был вынужден ее насильно хотя бы в государственные тяготы встроить. Сам он был человек глубоко верующий, но около двадцати лет все не решался превратить церковь в один из государственных департаментов. В Европе (не говоря уж о пуританах, о лютеранской революции, вываривших в христианском котле войны за веру народные массы) христианство исходно было религией низов. В России — княжеским делом (начиная с Владимира Крестителя). И других вариантов, строго говоря, не было.

Но стоит ввести еще одно важное обстоятельство, всегда игравшее немалую роль в жизни народа. Это так называемый культурный герой, преодолевавший хаос варварств, упорядочивавший жизни народа. Таковыми были Гильгамеш, Прометей, Геракл, Карл Великий и многие другие. Таков был Петр Великий, такого героя судьба подарила России в начале ХХ века.

Петр Столыпин и борьба с хаосом

Масштаб Петра Столыпина, на мой взгляд, несмотря на все посмертные и сегодняшние славословия, до сей поры не оценен в полной мере. Разумеется, он стоит в ряду величайших государственных деятелей России — Петра Великого, Екатерины Великой и Александра Освободителя. Но, в отличие от этих государей, он, понимая не меньше их, будучи подлинным интеллектуалом, не обладал необходимой полнотой власти для проведения в жизнь этого своего понимания. Перед ним стояли три трагические проблемы, рожденные русской историей и неразрешенные до него (строго говоря, после — тоже не решенные). А проблемы ключевые — для развития и становления любой культуры, любого этнического образования, особенно соединившегося в большое государственное сообщество.

1. Это произвол власти и стихия бунта, уничтожавших любые попытки правового устроения страны;

2. Общинность и. отсутствие частной собственности как основы права и личности;

3. Неукорененность христианства в простом народе, склонного скорее к двоеверию, нежели к истинно церковной вере.

Строго говоря, Столыпин противопоставил идею свободы (которая ограничена свободой другого человека) идее воли, не знающей, не видящей Другого. Существенно, что едва ли не единственный из всех государственных деятелей своего времени он смог их осмыслить и предложить некое решение. Надо сказать (и это важно напомнить), что происходил Столыпин из очень родовитой семьи, среди его родни был и Михаил Лермонтов. Укоренившееся в их роду понятие чести и абсолютное мужество, которое проявил великий поэт в боях на Кавказе, вполне были свойственны и Петру Столыпину. Как написал Достоевский в «Подростке» (а за ним К.Леонтьев), именно российское дворянство структурировало Россию. К этому необходимо добавить, что Столыпин прошел полный курс классической гимназии, которая была задумана в эпоху реформ либералом-консерватором М.Н. Катковым для созидания «русских европейцев», ибо, как полагал ее основатель, только мощная античная база позволит сознавать современность. Столыпин свободно владел тремя европейскими языками, в 1881 г. поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета, получил диплом с отличием. Известно, что от его ответов был в восторге Д.И. Менделеев. К чему я об этом говорю? Чтобы еще раз подчеркнуть, что во власть пришел едва ли не впервые свободный и высокообразованный интеллектуал, словно рожденный для думских баталий, где он уверенно и спокойно мог переспорить самых больших спорщиков из так называемой русской парламентской интеллигенции.

Начну с первой ключевой проблемы — проблемы русского бунта, или, как назвал ее Достоевский, проблемы бесовщины. У меня есть копия крестильной записи П.А. Столыпина в Дрезденском православном храме. Он родился в Дрездене в 1862 г., был там крещен, а для меня это, как для человека, который занимается историей культуры, все явления больших людей, которые находятся в большом контексте истории, символичны. Дрезден — в этом смысле не случайный город. Там, как мы помним, было первое «бесовское» выступление М.А. Бакунина — революция 1848–1849 гг., когда этот анархист и безбожник предложил закрыть баррикады Рафаэлевой «Сикстинской Мадонной». Замечу, что Бакунин не раз подчеркивал: сатана для него предпочтительнее Бога, ибо являет собой деятельное начало истории. Именно в Дрездене великим писателем был написан роман «Бесы» (1871-72). То есть первая борьба с бесами началась, в общем-то, в Дрездене.

Таким образом, Столыпин, трагический герой русской истории, был рожден в месте ключевого столкновения разных сил русской, да и европейской истории тоже. И гениального осмысления этого нового в мировой культуре явления — «бесовщины» — Достоевским.

Столыпин пришел во власть не случайно. Его привел князь Алексей Дмитриевич Оболенский — создатель первой русской конституции и обер-прокурор Святейшего Синода, прекрасно понимавший связь бесовской стихии, антиличностного начала и антихристианства. Летом 2011 года я беседовал в Берлине с внучкой князя Оболенского, Александрой Николаевной фон Герсдорфф. Вот что она рассказывала: «Бабушка вспоминала, как сидели дед и граф Витте. На улице стреляли. 1905 год. Я им все время меняла свечи — они всю ночь писали конституцию». Речь идет о Манифесте 1905 года. И именно А.Д. Оболенский рекомендовал Столыпина как человека, который сумеет противостоять «бесовщине». И Петр Аркадьевич принял эту ношу. Сначала как губернатор, потом как министр внутренних дел, потом как премьер-министр. Он прекрасно понимал тот контекст, в котором развернулся русский бунт 1905 г. — «бессмысленный и беспощадный» (который советские историки почему-то назвали первой русской революцией). 3 ноября 1905 г. Столыпин писал жене: «Дела идут плохо. Сплошной мятеж: в пяти уездах. Почти ни одной уцелевшей усадьбы. Поезда переполнены бегущими… Войск мало и прибывают медленно. Пугачевщина! <…> Чувствую, что на мне все держится, и что если меня тронут возобновится удвоенный погром. <…> Убытки — десятки миллионов. <…> Шайки вполне организованны»[2].

Так называемые «жестокости» Столыпина при подавлении этого бунта нисколько не превышали не только жестокостей восставших (тем более — если говорить о дальнейшем — большевиков), но и действий его предшественников в подавлении пугачевского бунта — Суворова, Державина, Михельсона и других. И они вешали восставших, мужиков, грабивших и убивавших дворян (напомню хотя бы записку Пушкина, как Державин повесил двух крестьян). Но никто тогда не посмел сказать о «державинских» или «суворовских» галстуках. Сам Столыпин не раз говорил о соотношении казненных и тех, кто реально заслуживал казни, как о слишком гуманном соотношении. Тем не менее русская думская образованщина, поддавшаяся на провокацию радикалов (в лице кадета Ф. Родичева), запустила в публику этот термин — «столыпинский галстук». Столыпин был не только решительный государственный деятель, но и человек лично мужественный: он вызвал Родичева на дуэль, и клеветник вынужден был отказаться от своих слов. А Столыпин «в ответ на требование Думы прекратить военно-полевые суды <…> спокойно произнес: “Умейте отличать кровь на руках врача от крови на руках палача”»[3]. Не говоря уж о левых партиях, в сущности сторонников русской «бесовщины», кадеты выступали против столыпинской жестокости, полагая, что это мешает созданию правового государства.

Не буду повторяться, напоминая о екатерининских генералах, ломавших хребет пугачевскому бунту, напомню о виджилянтах в Северо-Американских Соединенных Штатах, поборовших дикий бандитизм, напоминавший русский террор. Виджилянты отказались от длительного судопроизводства. Казня захваченных на месте преступления бандитов по приговору виднейших граждан данного городка или местечка, они в течение нескольких лет подавили разгул бандитизма на американском «Диком Западе». Скажем, такой умный человек, как В.А. Маклаков, протестуя против отказа Столыпина от долгого судопроизводства и столыпинской «скорострельной юстиции» при расправе с террористами, утверждал, что так революцию не победишь. Но, говоря о терроре 1906 г., уже годы спустя Маклаков, в сущности, противореча своему несогласию со Столыпиным, писал: «В августе — взрыв Столыпинской дачи. В октябре грандиозная по смелости и удаче экспроприация в Фонарном переулке, доставившая в революционные кассы несколько сот тысяч рублей и т. д. Индивидуальные же террористические акты были просто бесчисленны: были убиты Мин, Лауниц, Максимовский, Игнатьев, Павлов и др.; по официальным сведениям, опубликованным в “Красном Архиве”[4] — в 1906 г. было убито 1588, в 1907 г. — 2453 человека. Можно было думать, что начинался революционный штурм; что, как бывает в решительный момент войны, в него бросался последний резерв. Но уже через несколько месяцев от него осталась только “последняя туча рассеянной бури”. Сами левые партии не могли отрицать: на данный момент “революция кончилась”. Нужна была Великая Война, чтобы снова ее подготовить»[5]. Сам-то Столыпин прекрасно понимал свою задачу, более того, его деятельность была как бы уроком и заветом тем интеллектуалам, которые впоследствии могли попасть во власть.

В конце апреля 1906 г. Столыпин объяснял западным корреспондентам причину появления военно-полевых судов: «Правительство — не цель, а средство. В чем состоит цель? Цель — порядок. Правительству, отказывающемуся защищать порядок, остается только уйти. Нормальный суд не имел в виду революционных периодов. Он установлен для карания обычных правонарушений, преступлений общего права. Для исключительных положений необходимы исключительные средства. При нынешнем строе вещей учреждение полевых судов не только объяснимо — оно необходимо. В любом государстве всякое правительство, которое не поставило себе целью общественный распад, поступило бы так же, как поступили мы. <…> Полевые суды считаются только с лицами, захваченными на месте преступления. Они судят лишь преступников, пойманных с оружием в руках»[6]. Поразительно, что деятели Временного правительства, вопреки заветам Столыпина, поступали предельно беспомощно: они не посмели арестовать и казнить большевиков, испугались Корниловского мятежа, роздали оружие членам левых партий, в сущности, передали власть в руки большевиков, которые уже в средствах не стеснялись. И их красный террор превзошел все мыслимые человечеством формы насилия. А дело в том, что Временное правительство боялось народа, боялось «человека с ружьем». Столыпин же не боялся, пытаясь защитить «личность против поглощения ее волей народа»[7].

Легендарная формула Столыпина «Не запугаете!» говорила о его безусловном мужествен, готовности отдать жизнь за идею (не в меньшей степени, чем у революционеров, которые хвалились своей жертвенностью), — именно жизнь он и отдал за свою идею и деятельность. «Крупность Столыпина раздражала оппозицию», — писала А. Тыркова-Вильямс[8]. Однако не только оппозицию, но и власть, и прямых врагов, и людей, живших вне реальности, вроде Льва Толстого, прятавшегося за своей благодушествующей идеей «непротивления злу насилием». От взрыва на Аптекарском острове до пули убийцы в Киеве — он шел по краю гибели, каждую секунду, как и требовал Фауст, рискуя жизнью, ведя борьбу за свободу с нахлынувшим на Россию наводнением бунта, угаданном Пушкиным еще в «Медном всаднике», когда разбушевавшаяся стихия едва не погубила город Петра, дело Петра:

Осада! приступ! злые волны,

Как воры, лезут в окна.

Как Фауст, Столыпин пытался обуздать стихию, отвоевывая у волн земельное пространство, на котором только и может свободно существовать человек.

Земельная собственность и свобода

Столыпин боролся за свободу лица, жертвуя за эту свободу жизнью. Одновременно с подавлением новой пугачевщины он начал бороться с второй страшной болезнью России — отсутствием в национальной ментальности представления о частной собственности. Собственно, именно она и была причиной первой проблемы — массового разбоя. Даже дворянство чувствовало некую неуверенность в своей правоте владения собственности, поскольку было это введено волевым актом Екатерины Великой. Собственность купцов и промышленников была целиком в лапах государства. Иван Грозный обирал купцов, когда ему было угодно, не говоря уж о церковных и монастырских землях. Отношение к купеческой собственности было слишком ясно в «Ревизоре» Н.В. Гоголя. Именно отсутствие представления о праве на собственность и порождало крестьянские бунты, ибо не верили крестьяне в правоту дворянской собственности.

Но родилось это в результате длинной русской истории. Говоря об этом, я ставлю Столыпина не только в контекст современной ему действительности. Столыпин — фигура более крупная. Это фигура из тех, которые рождаются раз в столетия. Чтобы его понять, нужен более длительный исторический период, нужно осознать «долгое время». Я хочу напомнить, что и земельная реформа, и крепостное право — все это лишь деталь его замысла. Струве писал: «Аграрная политика Столыпина кажется консервативной, но в существе своем она есть попытка перестроить Россию в самых ее глубинах»[9]. Однако дело не просто в перестройке. Дело в создании новой реальности. Ведь до монгольского ига в России была частная собственность на землю.

Среди прочих проблем, характерных для любой юной культуры, Новгородско-Киевская Русь пережила татаро-монгольское нашествие и несколько столетий ига. Степь и нашествия кочевников отучили наших предков трудиться на себя самих, ибо в результате татаро-монгольского ига на Руси установилось так называемое «монгольское государственное право», по которому, как писал К.А. Неволин, «вся вообще земля, находившаяся в пределах владычества хана, была его собственностью»[10]. Княжества не принадлежали князьям, чтобы получить право «володеть» ими, князья ездили за ярлыками в Золотую Орду. Земля была ханской, а стало быть, в превращенном представлении крестьянина, — ничьей, Божьей, т.е. общей. И это совпадало с тем, что у самих крестьян собственности никогда не было. Но и собственность княжеских дружин не несла свободы даже еще до ига.

Единственной реализацией свободы было так называемое право отъезда дружинника от одного князя к другому или уход крестьянина (вполне номадически) на другой участок земли. Далее, уже в Московской Руси, дабы укрепить боярство, служилых людей, государство было вынуждено ввести крепостное право. Без земледельца земля абсолютно не имела никакой цены, а крестьянин в любой момент готов был сняться с обжитого кусочка земли, тем паче что этот кусочек юридически так и не был закреплен за ним. Отсутствие частной собственности, ее психологическое неприятие, идущее от так называемого «монгольского права на землю», стало устойчивым в национальной ментальности. Более того, в Московской Руси возникает так называемая «Внутренняя Степь» (определение С.М. Соловьева), то есть воровские, разбойничьи шайки, терзавшие и опустошавшие страну почище монголов. Вот почему Столыпин хотел сделать крестьянина собственником, тем самым как бы оправдав екатерининскую «Жалованную грамоту дворянства» и уравняв в праве собственности на землю крестьян с дворянами.

Но был еще один важный момент в российской ментальности, который хотел изменить Столыпин. Если до монгольского нашествия во внутренних ссорах и конфликтах, а также при общении с иноземцами, прежде всего с европейцами — с немцами, в случае какого-либо разлюбья существовали на Руси юридически зафиксированные, закрепленные в договоре, в праве, стоимости «обид», «бесчестья», «побоев» и «человеческой жизни» (пусть за убийство холопа платили меньше, чем за убийство вольного человека, но все же платили), то за весь период татаро-монгольского ига никто и не помышлял о «чести», поскольку сама жизнь человеческая утратила всякую цену. Отсюда и выросло то свойство нашей народной психеи, то равнодушие к смерти, та беззаветная отвага, что, по замечанию Чаадаева, так восхищает иностранцев, но при этом делая нас безразличными к случайностям жизни, вызывает равнодушное отношение к добру и злу, ко всякой истине. Однако, как в который раз показала история, именно на равнодушии к жизни индивидуума, на гордости этим равнодушием возникает, держится и крепнет любая деспотия.

П.Б. Струве считал земельную реформу Столыпина продолжением александровских Великих реформ: «С политическим “конституционализмом” Столыпина неразрывно связана была его земельная реформа, по своей идее и по своему значению явившаяся подлинным вторым освобождением, или раскрепощением русского крестьянства»[11]. Выстрел Богрова как бы символически подтвердил эту преемственность, что заметил В.В. Розанов: «После кроваво-черного 1 марта [1881 г. — Ред.] Россия никогда еще не была так потрясена, как сейчас. Обстановка убийства перед глазами Монарха, в минуту величайшего воодушевления и ликования киевлян, при открытии памятника Александру II, убийства не моментального, а с трехдневною мукой страдальца, все это заставило вздрогнуть русские сердца и заныть старой болью, как после 1 марта»[12].

Однако деятельность Столыпина, как я хочу показать, была чем-то более глубоким, глубинной перестройкой национальной ментальности. Он продолжил реформы, но перевел их в новый регистр, решив сделать народ воистину, а не только формально свободным. Равной этой идее в русской государственно-политической деятельности не было. Столыпин четко показал на связь стихийных бунтов и отсутствия собственности: «Я думаю, что крестьяне не могут не желать разрешения того вопроса, который для них является самым близким и самым больным. Я думаю, что и землевладельцы не могут не желать иметь своими соседями людей спокойных и довольных вместо голодающих и погромщиков. Я думаю, что и все русские люди, жаждущие успокоения своей страны, желают скорейшего разрешения того вопроса, который несомненно, хотя бы отчасти, питает смуту»[13].

В той же своей знаменитой речи он произнес: «Пробыв около десяти лет у дела земельного устройства, я пришел к глубокому убеждению, что в деле этом нужен упорный труд, нужна продолжительная черная работа. Разрешить этого вопроса нельзя, его надо разрешать. В западных государствах на это потребовались десятилетия. Мы предлагаем вам скромный, но верный путь. Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия! (Аплодисменты справа)»[14]. Он не хотел пугать слушателей. В западных государствах на это потребовались столетия. Интересно сопоставить высказывание бывшего профессора Д.И. Менделеева, близкого по взглядам Столыпину, с этими слова премьера: «Большинство жителей России находятся в таком же положении, в каком три или четыре столетия тому назад находилось большинство стран Западной Европы. Это положение вызвало там свои исторические события (религиозные войны, бунты, революции, Наполеона и т. п.) и такой напор к переселению, что Америка и берега Африки стали живо наполняться европейскими выходцами. Часть совершающихся у нас ныне событий, без сомнения, дóлжно приписать такому же положению, в которое мы поставлены в настоящее время»[15].

Отсюда и переселенческая политика Столыпина. Но Россию он пытался провести этим путем не за столетия, а за десятилетия. Только так полагал он, возможно сделать ее жизнеспособным государством.

Это было бы истинным введением России в европейское пространство и препятствием для революций. Ф.А. Степун писал: «Ни как колонизатор, ни как крепостной, ни как общинный крестьянин не был русский сельский работник полным хозяином своего клочка земли (Scholle). Звучащее почти сакрально в немецком языке, это слово труднопереводимо на русский. Желание привить крестьянину чувство собственности по отношению к своему клочку земли было подлинным смыслом столыпинской реформы. Столыпин предпринял это после введения Николаем II конституционной монархии, с тем чтобы сделать крестьянина европейским земельным собственником и создать тем самым оплот против революции. То, что эта задача была поставлена только в ХХ столетии, указывает на нерешенность этой проблемы русской историей»[16].

Столыпин пытается перевести всю Россию в свободное состояние. Эта попытка — невероятная! Нужно ощутить этот контекст. Замечая, что главная задача государства — укрепить низы, ибо в них вся силы страны, добавляя, что их более ста миллионов, он писал: «Пока крестьянин беден, пока он не обладает личной земельной собственностью, пока он находится в тисках общины, он останется рабом, и никакой писаный закон не даст ему блага личной свободы»[17]. Интересно, что тема свободы, которая рождается в производстве, уже звучала в русской публицистике. Двигатель общественного развития — это самодеятельная личность: «Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений. Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни, — писал Н.Г. Чернышевский. — Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе»[18].

Столыпин впервые сознательно на всем уровне — молекулярном уровне — требует, чтобы перед нами было лицо. Владелец частной собственности — имеет лицо. Это не размазанная община: «Один — за всех, и все — за одного», где никто ни за что не отвечает. Мы можем говорить, что общинное сознание было явлением, многое определявшем в России. Но опять же, как показали замечательные русские и историки, и философы, — и Чичерин, и Кавелин, и другие — община была фискальным институтом. И, конечно, община, державшаяся на временно-обязанном труде, мешала развитию страны. Труд, направленный на приумножение своей собственности, перестает быть обязательным трудом. Много лет спустя после революции В.А. Маклаков полностью оценил великий смысл столыпинской попытки: «Существо Столыпинской реформы было одной из форм уравнения крестьян с другими сословиями, распространением на них нашего общего права»[19]. Как видим, здесь транслируется идея Б.Н. Чичерина о постепенном наделении правами и собственностью всех сословий.

Антагонисты Столыпина

Д.И. Менделеев в книге «К познанию России» писал, что к 1930 г. Россия будет на уровне передовых европейских стран, что совпадает со словами Столыпина 1909 г.: «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»[20]. Близость в датах поразительная. Убийство Столыпина привело к слому разумного европейского развития страны. Оппонентов было много. Не говоря о большевиках, ненавидевших христианство и либерализм, понимавших, что в основе реформ Столыпина лежали либеральные идеи, напуганных успехом столыпинских действий, надо назвать Льва Толстого, упрекавшего Столыпина в европеизме, в том, что он не умеет самостоятельно думать. Писатель — тоже, кстати, враг церкви и либеральных идей — утверждал, что цель премьера — в его законе, «имеющем целью оправдание земельной собственности и не имеющем за себя никакого разумного довода, как только то, что это самое существует в Европе (пора бы нам уж думать своим умом)». Занятно, что письмо свое граф кончает угрозой переслать свое письмо в Европу: «Письмо это пишу я только Вам, и оно останется никому не известным в продолжение, скажем, хоть месяц. С первого же октября, если в Вашей деятельности не будет никакого изменения, письмо это будет напечатано за границей»[21].

Любопытно, что толстовское двоемыслие, вообще-то проявлявшееся везде (скажем, выступая против книгопечатания, он бесконечно издавал свои книги), здесь как-то особенно жалко и неприлично. Упрекая Столыпина, что тот подражает в своей реформе Европе, что «пора бы уже думать собственным умом», он тут же угрожает премьеру, что если тот не откажется от самого себя, то его письмо-инвектива «будет напечатано за границей». Иными словами, в той же Европе, которая вовсе не хотела, чтобы Россия развернулась как мощная европейская держава. Вообще-то самым резким ударом по Столыпину и его реформе была статья Толстого «Не могу молчать» (1908), где всю деятельность премьера граф объяснял его жалким тщеславием. Но уже «в эмигрантской публицистике, — как пишет современный исследователь, — были преданы гласности сведения о том, что когда волна погромов докатилась до усадьбы писателя, он также не смог молчать: проявил осмотрительность и вызвал полицию для охраны»[22]. А сам же писал: «Не может существовать права одного, какого бы ни было человека, богатого или бедного, царя или крестьянина, владеть землею, как собственностью. Земля есть достояние всех, и все люди имеют одинаковое право пользоваться ею»[23]. Но такое уже было в доисторический период, когда по земле бродили стада диких людей, а потом нечто подобное — в монгольский период, когда русская земля лишь казалась ничьей.

Вот это «монгольское право на землю» и переняли большевики. Ведь в послестолыпинский период, до прихода к власти большевиков, когда собственность на землю уже была создана, что сделали большевики? Они вернулись к монгольскому периоду правления. Земля стала государственная, т. е. ничья. Столыпинская реформа, естественно, была уничтожена на корню. Когда земля ничья, когда она государственная, с крестьянами можно сделать все, что угодно. Можно провести коллективизацию, индустриализацию, не обращая внимания ни на что, ни на кого. Попытка Столыпина была — после реформ Александра II — в истории России абсолютно уникальной, попыткой человека, понимавшего, что он делает.

Когда власть захватили большевики и Ленин восстановил «монгольское право на землю» и монгольские принципы управления, Зинаида Гиппиус в «Черной книжке» записала: «Что происходит с Россией? А происходит приблизительно то, что было после битвы при Калке: татары положили на русских доски, сели на доски — и пируют»[24]. К этому стоит добавить иронические слова Ивана Бунина по поводу решения Западной Европы о невмешательстве «во внутренние русские дела»: «Да, да, это называется “внутренними делами”, когда в соседнем доме, средь бела дня грабят и режут разбойники»[25]. Это ощущение на новом историческом витке прихода таких же завоевателей, чужих — не по крови, а по некой ментальности, — было очень сильно. А связано это было с тем, что принципы, которые большевики проводили в жизнь, были абсолютно допетровские. После революции стало особенно заметно, что Россия вернулась в допетровскую Русь. Вот Бунин: «Весь огромный город не живет. Сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги»[26]. И русские оказались вдруг в абсолютной тьме Московской и даже домосковской Руси. Петербургская Россия вся была выкинута за пределы России.

Приход катастрофы

Русские писатели вполне внятно отреагировали на произошедшую со страной катастрофу. Независимо от политических пристрастий писатели и поэты определяли свою эпоху как время апокалиптически разбушевавшейся стихии, находя аналогии происходящего в бунтах Стеньки Разина и Емельяна Пугачева (поэмы С. Есенина, В. Хлебникова, В. Каменского и др.). Прислушаемся к названиям произведений и «красных» и «белых» писателей: «Взвихренная Русь» А. Ремизова, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Голый год» Б. Пильняка, «Рожденные бурей» Н. Островского, «Двенадцать» А. Блока, «Окаянные дни» И. Бунина, «Царство Антихриста» Д. Мережковского, «Черная книжка» З. Гиппиус, «Солнце мертвых» И. Шмелева, «Хождение по мукам» А. Толстого, «Бич Божий» Е. Замятина, «Русская бездна» М. Волошина. Во всех этих названиях — ощущение Смуты, охватившей страну, неуправляемых стихий, губительных для человека, рождение нового и гибель старого мира, движение масс, новые двенадцать разбойных апостолов, за стихийной жестокостью которых Блок провидит Христа (или Антихриста?)[27], — короче, во всех этих произведениях чувствуется накал почти космической катастрофы.

Даже тема Аттилы у Замятина характерна в этом контексте. И даже в таком внешне нейтральном заглавии, как «Конармия» И.Бабеля, если вдуматься, скрыт тот же смысл — пробудившейся стихии. «Конармия» есть сокращение от «конной армии», т.е. ударной силы Степи, кочевников, варваров, вновь обрушившихся на цивилизацию городов. Сам Бабель, думается, именно так и понимал название своей книги. В его дневниковых записях периода, когда он был участником похода буденновской конницы, эта мысль выговорена впрямую: «Это не марксистская революция, это казацкий бунт, который хочет все выиграть и ничего не потерять. Ненависть... к богатым, к интеллигенции, неугасимая ненависть»[28]. Впрочем, все это можно было предвидеть, опираясь на опыт русской истории и культуры. И Столыпин это угадывал, он готов был жизнь свою поставить преградой надвигающемуся бунту.

Ответ Столыпина Толстому заслуживает подробного цитирования: «Вы считаете злом то, что я считаю для России благом. Мне кажется, что отсутствие “собственности” у крестьян создает все наше неустройство. <…> Искусственное в этом отношении оскопление нашего крестьянина, уничтожение в нем врожденного чувства собственности ведет ко многому дурному и, главное, к бедности. <…> А бедность, по мне, худшее из рабств. <…> Смешно говорить этим людям о свободе или о свободах. Сначала доведите уровень их благосостояния до той, по крайней мере, наименьшей грани, где минимальное довольство делает человека свободным»[29]. Здесь четко выраженное кредо, ясно и спокойно высказанное, совпадающее с мыслью всех мало-мальски беспокоившихся о мужике честных русских людей. А далее, без малейшего самоуничижения, слова человека, ежеминутно рискующего жизнью в отстаивании своих идей: «Вы мне всегда казались великим человеком, я про себя скромного мнения. Меня вынесла наверх волна событий — вероятно, на один миг! Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и чувств на благо людей и моей родины, которую люблю, как любили ее в старину. Как же я буду делать не то, что я думаю и сознаю добром? А Вы мне пишете, что я иду по дороге злых дел, дурной славы и, главное, греха.

Поверьте, что, ощущая часто возможность близкой смерти, нельзя не задумываться над этими вопросами, и путь мой мне кажется прямым путем (курсив мой. — В.К.)»[30].

Столыпин писал стоически-мужественно о том, что уже произошло, уже был взрыв в его доме на Аптекарском острове, когда террористы погубили тридцать ни в чем не повинных людей, ранили сто человек — среди них были тяжело ранены дочь и сын премьера. И вот этому герою Толстой пишет: «Пишу вам об очень жалком человеке, самом жалком из всех, кого я знаю теперь в России. Человека этого Вы знаете и, странно сказать, любите его, но не понимаете всей степени его несчастья и не жалеете его, как того заслуживает его положение. Человек этот — Вы сами»[31]. Столыпин был убит, победила толстовская уравниловка. Ленин ликовал; Толстой, по сути, оказался его союзником, ибо так же ненавидел и церковь, и государство, и Столыпина: «Умерщвление обер-вешателя Столыпина совпало с тем моментом, когда целый ряд признаков стал свидетельствовать об окончании первой полосы в истории русской контрреволюции»[32]. Удовольствие так и сквозит в словах человека, через семь лет залившего кровью всю Россию.

Чтобы достигнуть огромной власти, писал Бунин, нужна «великая ложь, великое угодничество, устройство волнений, революций, надо от времени до времени по колено ходить в крови. Главное же — надо лишить толпу “опиума религии”, дать вместо Бога идола в виде тельца, то есть, проще говоря, скота»[33]. Как он и обещал, Ленин использовал отлучение Толстого для расправы над русской церковью и священниками[34]. Н.А. Бердяев очень жестко написал о Толстом как об идеологе нигилизма и провокаторе революционаризма: «Возвышенность толстовской морали есть великий обман, который должен быть изобличен. Толстой мешал нарождению и развитию в России нравственно ответственной личности, мешал подбору личных качеств, и потому он был злым гением России, соблазнителем ее. В нем совершилась роковая встреча русского морализма с русским нигилизмом, и дано было религиозно-нравственное оправдание русского нигилизма, которое соблазнило многих»[35].

Самые крупные противники Столыпина — Ленин + бесы-радикалы, царь, Лев Толстой, да еще хлыст Распутин. Хлыстовство победило христианское рацио гениального премьера. Скажем, для великого христианского мыслителя В.С. Соловьева христианство опирается на разум. Ссылка оппонентов на то, будто их поддерживает народное мнение, не принимается Соловьевым. «Пусть откроют нам секрет, каким образом помимо развития сознания, помимо умственной просветительной работы можно воздействовать на сердце народа верующего, но темного, и по темноте своей способного совершать злые дела, принимая их за добрые? А пока этого секрета не откроют, приходится думать, что противоположение ума сердцу есть только соблазн лживого ума и испорченного сердца для обманчивого оправдания духовной немощи и умственной лени»[36]. Но остановимся на фигуре монарха, в конечном счете поддержавшего Распутина — в противовес Столыпину.

Струве писал: «Рок и трагедия его состояли в том, что, отстаивая и укрепляя реформами монархию, Столыпин как борец и реформатор не имел в монархе той поддержки, в которой он нуждался. Сейчас об этом можно просто и прямо говорить как об историческом факте. В отличие от Вильгельма I, который с некоторым внутренним сопротивлением, но всецело отдался могучей воле Бисмарка, Николай II не сделал этого по отношению к Столыпину. <…> Во всяком случае, Столыпин, прежде чем погибнуть от пули революционера-охранника, едва ли <не> изнемог в борьбе с монархом, что в его лице она выпала на долю не только убежденного, но и страстного монархиста»[37]. Столыпин изгнал Распутина из Петербурга, император сожалел об этом, говоря, что его волнуют «слезы императрицы». И вернул его сразу после убийства премьера. Интересно, что убийца Богров, хотя Столыпин и император сидели рядом, стрелял все же в Столыпина, ибо Столыпин был главным противником русского бесовства.

Столыпин хотел сохранить Российскую империю. Понимал, как это сделать. Пишут: «Он был хороший оратор». Что значит хороший оратор? Это не человек с хорошо подвешенным языком. В отличие от тех, кто выступал против него, он ясно видел цель, он опирался на свое понимание русской культуры, он понимал, что говорит. Достаточно почитать его речи и речи его оппонентов. У оппонентов злое, раздраженное, почти слепое нападение на действия премьера — а в ответ и жесткие, четкие, спокойные аргументы Столыпина. Заметим, что возразить ему в публичной полемике не мог никто. Он переигрывал — или переговаривал всех. Не криком и не властной угрозой. Переговаривал интеллектуально. Это был действительно пожалуй, единственный раз в России — большой интеллектуал у власти, который позволил себе стать государственным деятелем. Он готовил провести также и реформу русской церкви, понимая ее слабости, но не успел.

Лермонтов пророчествовал о грядущей катастрофе Российской империи. Один из его родственников, премьер Столыпин, словно пытался преодолеть пророчество поэта. Стихотворение поэта называлось «Предсказание»:

Настанет год, России черный год,

Когда царей корона упадет;

Забудет чернь к ним прежнюю любовь,

И пища многих будет смерть и кровь;

Когда детей, когда невинных жен

Низвергнутый не защитит закон;

Когда чума от смрадных, мертвых Начнет бродить среди печальных сел,

Чтобы платком из хижин вызывать,

И станет глад сей бедный край терзать.

А последний из династии Романовых словно нарочно пытался сделать все, чтобы пророчество Лермонтова исполнилось. И особенно сказалась губительная роль царя в отношении к христианству, к соединению веры и права.

Христианство не сработало

Что могло остановить разгул стихии? Формулировка этой проблемы Евг. Трубецким представляется мне едва ли не классической: «То анархическое движение, которое на наших глазах разрастается, не может быть остановлено никакой внешней, материальной силой. Вещественное оружие бессильно, когда падает в прах весь государственный механизм. Только сила нравственная, духовная может положить предел всеобщему разложению, резне, грабежу, анархии общественной и правительственной. Христианство — та единая и единственная нравственная сила, перед которою у нас склоняются народные массы; иной у нас нет. И если русская демократия не определится как демократия христианская, то Россия погибнет бесповоротно и окончательно»[38]. Однако было одно «но»: народное неприятие как либерализма, так и христианства. У меня в жизни был довольно замечательный (я говорю как простец, извините) бытовой, но очень важный эпизод. Мы с моим близким другом ездили и обмеряли разрушенные русские церкви. Это была поездка по Поветлужью — это не малый район. И что меня там поразило — церкви ломали без приказа сверху, ломал сам народ. О чем это говорит? Отвечу — об абсолютной неукоренённости в сознании народа идей христианства. Или, точнее, — либеральная христианская интеллигенция не была принята потому, что народ не был религиозным, христианским. Может быть, это и жестоко, но думаю, что это справедливо.

Но надо еще взглянуть на роль самодержавия в этом процессе, силу более чем влиятельную. Начиналась эпоха массовых народных движений. Нужен был политический контакт православия с народом. А стало быть, священникам надо идти в народ. Некоторые и пошли. Классический пример — поп Гапон, организовавший провокационное шествие рабочих с хоругвями и петициями к царю 9 января 1905 года. Но надо было работать не только с народом, оказалось, что власть еще меньше готова к диалогу с народом в контексте христианского собеседования. Император Николай II знал о том, что готовится расстрел безоружного православного народа. Это видно из его дневника. Расстрел шествия поставил под вопрос возможность христианской политики. Народ спас Гапона, который произнес страшные слова: царь убил веру в Бога. 12 января 1905 г. в газете «Освобождение» (1905. № 64. С. 233) как реакцию на «Кровавое воскресенье» православный либерал П.Б. Струве написал: «Народ шел к нему, народ ждал его.

Царь встретил свой народ. Нагайками, саблями и пулями он отвечал на слова скорби и доверия. На улицах Петербурга пролилась кровь и разорвалась навсегда связь между народом и этим царем. Все равно, кто он: надменный деспот, не желающий снизойти до народа, или презренный трус, боящийся стать лицом к лицу с той стихией, из которой он почерпал силу, — после событий 22/9 января1905 г. царь Николай стал открыто врагом и палачом народа. Больше этого мы о нем не скажем; после этого мы не будем с ним говорить. Он сам себя уничтожил в наших глазах — и возврата к прошлому нет. Эта кровь не может быть прощена никем из нас»[39]. И в этой же статье Струве произнес слова, которые были по сути дела реализованы большевиками в подвале дома купца Ипатьева: «Не может быть споров о том, что преступление должно быть покарано и что корень его должен быть истреблен. Так дальше жить нельзя. Летопись самодержавных насилий, надругательств и преступлений должна быть заключена»[40].

Столыпин почти изменил карму русского самодержавия. Но самодержец отказался от него. А что же русские мыслители? Или их влияние было прежде всего интеллектуальным? А в общественно-политической жизни? Струве — один из лидеров кадетской партии, по энергийности в русской жизни сравнимый разве что с Лениным; Федор Степун — начальник политуправления военного министерства при Временном правительстве. Но они оказались бессильны. В отличие от Столыпина, они пытались соединить революционность с законом. Да еще и воздействовать на народ как на христиан. Однако они-то были христиане, а народ христианским не был. Понятно это стало сразу после революций 1917 года.

Одну из точек зрения, ставшую потом весьма влиятельной, выговорил Федор Степун: «Большевики победили демократию потому, что в распоряжении демократии была только революционная программа, а у большевиков — миф о революции, потому что забота демократии была вся о предпоследнем, а тревога большевиков — о последнем, о самом главном, о самом большом. Пусть они только наплевали в лицо вечности, они все-таки с нею встретились, не прошли мимо со скептической миной высокообразованных людей. Эта, самими большевиками естественно отрицаемая связь большевизма с верой и вечностью, чувствуется во многих большевицких кощунствах и поношениях»[41]. Иными словами, уже покинув Россию, не видя русского народа, Степун, по сути дела, высказал убеждение о религиозной стилистике русского народа, которая не переварила безбожия русских демократов и либералов: «Все самое жуткое, что было в русской революции, родилось, быть может, из этого сочетания безбожия и религиозной стилистики»[42]. Но так ли было на самом деле?

Вспомним удивление и ужас русских христианских мыслителей, увидевших в революцию далекость народа от христианства. В 1918 г. С.Н. Булгаков устами одного из персонажей своего знаменитого сочинения «На пиру богов» (вошедшего позднее в сборник «Из глубины») резюмировал: «Как ни мало было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было ожидать, что церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось то, что церковь была устранена без борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче, чем в городе. <...> Русский народ вдруг оказался нехристианским...»[43]. Двойник, рожденный ментальностью великих русских писателей, оказался, как и положено двойнику, совсем не тем, за кого его принимали. Сын священника, большой русский писатель Варлам Шаламов вспоминал: «Поток истинно народных крестьянских страстей бушевал по земле, и не было от него защиты. <…> Именно по духовенству и пришелся самый удар этих прорвавшихся зверских народных страстей»[44]. Достоевский задавался вопросом: сможет ли русский человек «черту переступить»? И вот, «переступив черту» христианства, всколыхнулась и пошла гулять по необъятным просторам России российская вольница, российская стихия.

Этот процесс закономерно завершился возникновением жесточайшей сталинской диктатуры. Вспомним, что антихрист является как двойник Христа, то есть несущего свет и утешение. И в этой ситуации уже можно говорить о явлении антихриста, рожденного народной стихией, выступавшего от лица народа и его именем уничтожавшего русских интеллектуалов как «врагов народа». Как замечательно было показано у Евг. Шварца, Тень погибает только после гибели Героя-ученого. Уничтожив российских интеллектуалов, народ подписал себе смертный приговор. Об этом сразу после революции написал В.В. Розанов: «“Мужик-социалист” или “солдат-социалист”, конечно, не есть более ни “мужик”, ни “солдат” настоящий. Все как будто “обратились в татар”, “раскрестились”. Самое ужасное, что я скажу и что очевидно, — это исчезновение самогó русского народа[45].

Народ реально потерял веру в то, что христианство может стать помощником в социальных делах. Приведу опять наблюдения Евгения Николаевича Трубецкого; находясь в Добровольческой армии, он пишет, что вот вроде бы белое знамя, вроде бы идеи православия, но грабят и убивают наши добровольцы чудовищно. И далее замечает: к тому, кто даст открытое разрешение на грабеж, пойдет весь народ. Большевики это разрешение на грабеж дали. Вспомним лозунг Ленина: «грабь награбленное». Или, как говорил Достоевский, кто разрешит кровь, тот и выиграет. Большевики разрешили кровь — и выиграли. Думаю, в сознании пореволюционного Степуна произошла своеобразная аберрация. Он вернулся к мифу о религиозном народе и либералах, занятых материальными интересами. Как сегодня видится, дело обстояло «с точностью наоборот». Либеральная христианская интеллигенция проиграла потому, что была слишком либеральной и слишком христианской. Народ же — ее не принял.

Примечания- Соловьев В.С. Оправдание добра // Соловьев В.С. Собр. соч. в 10-ти тт. [1911–1913] Т. 8. СПб.: Просвещение. C.486.

- Сидоровнин Г.П. П.А. Столыпин: Жизнь за отечество. Жизнеописание (1862–1911). М.: Поколение, 2007. C.135.

- Тыркова-Вильямс А. На путях к свободе. London: Overseas Publications Interchange Ltd. 1990. C.346.

- То есть уже при советской власти.

- Маклаков В.А. Вторая Государственная дума. London: Overseas Publications interchange. 1991. C.18.

- Беседа с П.А. Столыпиным 29 сентября 1906 г. // Столыпин П.А. Избранное: Речи. Записки. Письма. М.: РОССПЭН, 2010. C.95.

- Вандалковская М.Г. Историческая мысль русской эмиграции 20–30-х гг. ХХ в. М.: Институт русской истории РАН, 2009. C.61.

- Тыркова-Вильямс А. На путях к свободе. C.346.

- Струве П.Б. Что такое государственный человек? // Струве П.Б. Россия. Родина. Чужбина. СПб.: РХГИ, 2000. C.171.

- Неволин К.А. История российских гражданских законов // Неволин К.А. Полн. собр. соч. В 6-ти т. СПб., 1858. Т. 4. C.136.

- Струве П.Б. П.А. Столыпин // Струве П.Б. Россия. Родина. Чужбина. СПб. РХГИ, 2000. C.188.

- Розанов В.В. К кончине премьер-министра // Розанов В.В. Террор против русского национализма. Статьи и очерки 1911 г. М.: Республика, 2011. C.222.

- Cтолыпин П.А. Речь П.А Столыпина во II Государственной думе 10 мая 1907 г. // Столыпин П.А. Избранное: C.126.

- Там же. C.136.

- Менделеев Д. К познанию России. СПб.: Издание А.С. Суворина, 1906. C.19–20.

- Степун Ф.А. Дух, лицо и стиль русской культуры // Степун Ф.А. Сочинения. C.585–586.

- Речь П.А. Столыпина в III Государственной Думе 16 ноября 1907 г. // Столыпин П.А. Избранное. C.150–151.

- Чернышевский Н.Г. Суеверие и правила логики // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч. Т. 5. C.695.

- Маклаков В.А. Из воспоминаний. Уроки жизни. М.: Московская школа политических исследований, 2011. C.360.

- Беседа с председателем Совета министров П.А. Столыпиным 1 октября 1909 г. // Столыпин П.А. Избранное. C.209.

- Толстой Л.Н. П.А. Столыпину. 1909 г. Августа 30. Ясная Поляна // Толстой Л.Н. Письма. 1882–1910. Т. XIX–XX. М.: Художественная литература, 1984. C.675.Document2

- Сидоровнин Г.П. П.А. Столыпин: Жизнь за отечество. Жизнеописание (1862–1911). C.286.

- Цит. по: Там же. C.285.

- Гиппиус Зинаида. Черная книжка // Гиппиус Зинаида. Дневники. Мн:: Харвест, 2004. C.259.

- Бунин И.А. Окаянные дни. М.: Советский писатель, 1990. C.93.

- Бунин И.А. Окаянные дни. С.107.

- См. об этом мою статью: «Антихрист» Владимира Соловьева и «Христос» Александра Блока // Соловьевский сборник. Материалы международной конференции «В.С. Соловьев и его философское наследие». 28–30 августа 2000 г. М.: Феноменология-Герменевтика, 2001. C.145–156.

- Бабель И. Конармия. М.: Правда, 1990. C.178–179.

- Столыпин П.А. Письмо Л.Н. Толстому. 23 октября 1907 г. // Столыпин П.А. Избранное. C.144.

- Там же. C.142–143.

- Толстой Л.Н. П.А. Столыпину. 1909 г. Августа 30. Ясная Поляна. C. 673.

- Ленин В.И. Столыпин и революция // Ленин В.И. ПСС: В 55 т. М., 1961. Т. 20. C.324.

- Бунин Ив. Миссия русской эмиграции // Бунин Ив. Великий дурман. М.: Совершенно секретно, 1997. C.132.

- Ленин писал: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах» (Ленин В.И. Л.Н. Толстой // В.И. Ленин о литературе и искусстве. М.: Художественная литература, 1969. C.221).

- Бердяев Н.А. Духи русской революции // Бердяев Н.А.

О русских классиках. М.: Высшая школа, 1993. C.99. - Соловьев В.С. О соблазнах // Соловьев В.С. Собр. соч.

В 10-ти т. Т. 10. СПб., б.г. C.21. - Струве П.Б. П.А. Столыпин // Струве П.Б. Россия. Родина. Чужбина. СПб.: РХГИ, 2000. C.188–189.

- Трубецкой Е.Н. Два зверя // Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М.: Республика, 1994. C.301–302.

- П.С. [П.Б. Струве]. Палач народа // Российские либералы: кадеты и октябристы (документы, воспоминания, публицистика). М.: РОССПЭН, 1996. C.82.

- Там же. C.82–83.

- Степун Ф.А. Жизнь и творчество. Избранные сочинения. Вступительная статья, составление и комментарии В.К. Кантора. М.: Астрель, 2009. C.468.

- . Там же. C.314.

- Булгаков С.Н На пиру богов // Булгаков С.Н. Соч. в 2-х тт. Т. 2. М.: Наука, 1993. C.609.

- Шаламов В. Четвертая Вологда // Шаламов В. Несколько моих жизней. М.: Республика, 1996. C.346.

- Розанов В.В. Апокалипсис нашего времени. М.: Республика, 2000. C.313.