19.02.2017

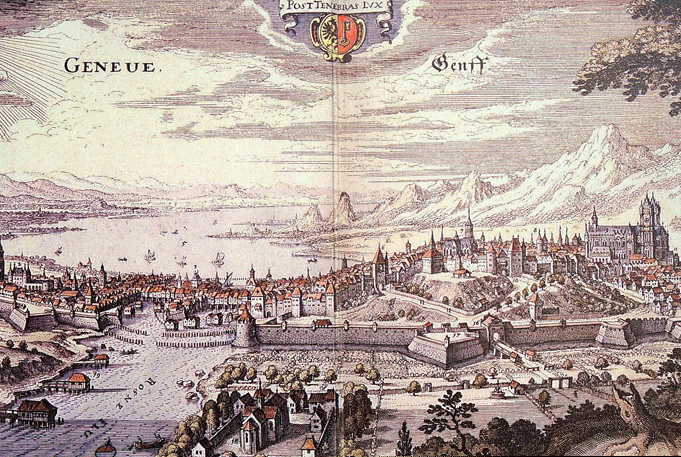

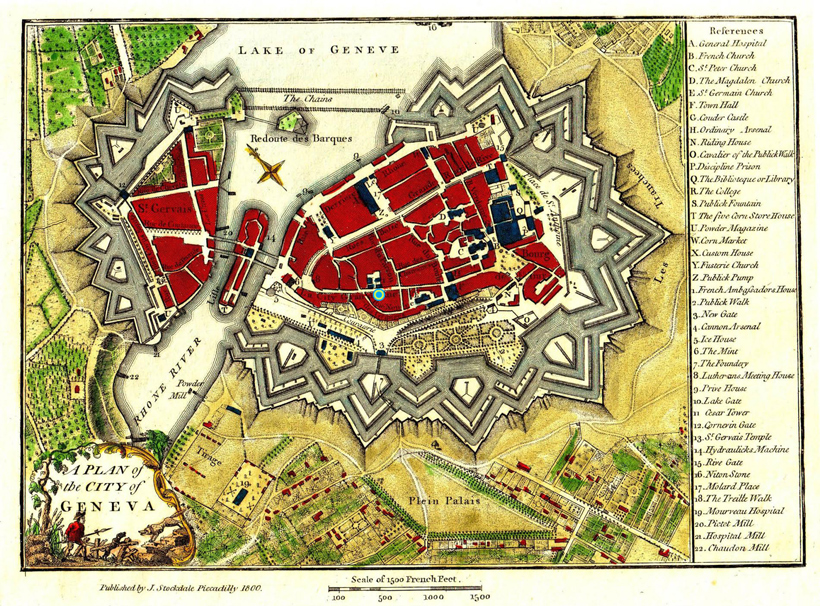

Европейское путешествие молодого Николая Михайловича Карамзина, известное нам, главным образом, по его знаменитым «Письмам русского путешественника»[1], продлилось около четырнадцати месяцев: с мая 1789 года по июль 1790 года. «Швейцарский период», безусловно, занял в этом турне центральное место: в Швейцарии Карамзин пробыл около семи месяцев – с начала августа 1789-го до начала марта 1790-го. Для сравнения: в Германии он провел менее двух месяцев, во Франции около трех с половиной, в Англии около двух с половиной месяцев. Судя по всему, главным пунктом пребывания Карамзина в Европе изначально намечалась Женева: здесь «русский путешественник» прожил долгие пять месяцев – со 2 октября 1789 года по 1 марта 1790 года, делая лишь небольшие «вылазки» по окрестным местам.

Согласно авторитетному мнению Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993), «путешествие, если судить по характеру интересов Карамзина в 1780-е годы, задумывалось как некая дуга с двумя основными точками опоры: Швейцарией и Англией».[2]Эти две страны, разъясняет далее ученый, «как бы олицетворяли для Карамзина две возможности развития человечества, между которыми колебались симпатии Карамзина в то время, когда он готовился к путешествию… Патриархальности Швейцарии противостоял идеал "просвещенности" – Англия. В конечном счете, это была антитеза общественных устремлений Руссо и Вольтера. Карамзин испытал сильное влияние и того и другого, и желание произвести "следствие на месте" над идеями двух апостолов Просвещения XVIII века было одной из побудительных причин путешествия».[3]

Действительно, во второй половине XVIII века «швейцарский миф» стал важным элементом русского отношения к Европе. Швейцария предстала в отечественной культурной традиции «некой парадигмой, которая тревожила российское сознание необычайностью своей природы и кажущейся идеальностью своей судьбы» и служила россиянам чем-то вроде «нравственно-политического "зерцала", в котором отражались социокультурные мечтания и утопические проекты русской общественной мысли. Картины сказочной земли справедливости, таинственного Беловодья народных религиозных преданий, где "мужички-то все богаты", подспудно проецировались на реально существующую страну».[4]

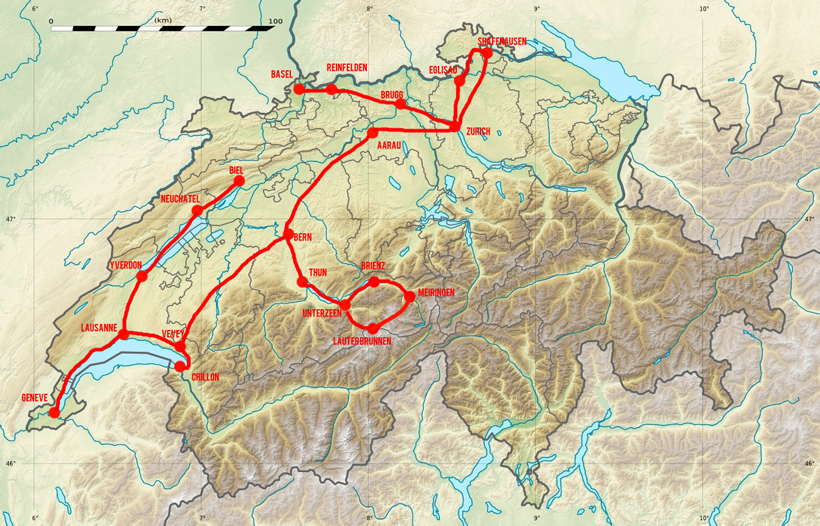

Швейцарские странствия Н.М. Карамзина 1789–1790 гг. (по «Письмам русского путешественника»).

В этом контексте, именно Николай Михайлович Карамзин (1766–1826), по справедливому замечанию современной исследовательницы русских вояжей в Швейцарию, «без сомнения, сыграл ключевую роль в зарождении русского "паломничества" в Швейцарию и надолго определил парадигму восприятия этой страны русскими путешественниками… Практически все описанные Карамзиным достопримечательности и природные красоты, а также его маршруты – всё это вскоре станет "хрестоматийным" и в некотором роде обязательным для посещения россиянами, а его размышления и переживания превратятся для последовавших за ним путешественников в некий духовный vademecum, с которым они будут сверять свои впечатления».[5]

Что же касается самого Карамзина, то «воспоминания о Швейцарии и интерес к швейцарской теме – как с литературной, так и с нравственно-политической точек зрения – будут сопровождать кумира просвещенной молодежи и придворного историографа всю жизнь».[6]

В жизни и творчестве Н.М. Карамзина Швейцария очень рано заняла особое место. Например, с сочинениями поэта Соломона Геснера (1730–1788) Карамзин, по его собственному признанию, был знаком «с самых детских лет».[7]

Интерес к С. Геснеру в России возник в начале 1770-х, когда переводы пяти его идиллий были напечатаны в петербургском журнале «Вечера», идейным вдохновителем которого был М.М. Херасков. В дальнейшем переводы из Геснера печатались в таких журналах, как «Санкт-Петербургский вестник» (1778–1781) и «Модное ежемесячное издание» (1779); на протяжении 1770-х годов они выходили и многочисленными отдельными изданиями.

Федор Рокотов. Портрет Н.М. Карамзина. Государственный исторический музей.

А в 1783 году в русском переводе впервые была опубликована идиллия Соломона Геснера «Деревянная нога»[8]: по остроумному замечанию профессора Кембриджского университета Энтони Кросса, «с точки зрения истории русского "геснеризма" этой публикации можно было бы не придавать особенного значения, не будь она первым печатным трудом Н.М. Карамзина, в то время шестнадцатилетнего сержанта гвардейского Преображенского полка».[9]Удивительно, но в ранние годы переводами из швейцарца Геснера увлекался и юный морской кадет, а в будущем – главный оппонент Карамзина по реформированию русской словесности, адмирал и государственный деятель Александр Семенович Шишков.[10]

Уже в юношеском переводе «Деревянной ноги» С. Геснера, Николай Карамзин, среди прочих добродетелей швейцарцев, особо превозносит их вольность. Фразу Геснера «Freyheit, Freyheit begluckt das ganze Land!» русский переводчик передает следующим образом: «Вольность, сия дражайшая вольность делает счастливой всю сию страну».[11]

А через три года, в 1786 году, уже девятнадцатилетний Карамзин издает прозаический перевод поэмы другого швейцарского поэта (а также выдающегося естествоиспытателя), Альбрехта фон Галлера (1708–1777), «О происхождении зла» – теперь уже в Москве, в «Типографической компании» Н.И. Новикова. В своих комментариях к переводу Галлера Карамзин подтверждает свое особое отношение к Швейцарии и швейцарцам: «Под сими счастливыми тварями разумеет Галер альпийских пастухов. Всё, слышанное мною от путешествовавших по Швейцарии в роде жизни их, в восхищение приводило меня. Размышление о сих счастливцах часто побуждало меня восклицать: "О смертные»! просто уклонились вы от начальной невинности своей! Почто гордитесь мнимым просвещением своим!"»[12]

«Масонский дом» в Кривоколенном переулке, откуда Н.М. Карамзин уехал за границу весной 1789 г.

«Швейцарская тема» присутствует у юного Карамзина и в повести «Пустынник»[13]: ее написание исследователи связывают с работой автора над переводом из «Деревенских вечеров» французской писательницы сентименталистского направления С.-Ф. Жанлис для «Детского чтения». Герой повести, англичанин Дэвис, путешествуя по Европе, заезжает, в частности, в Швейцарию: Карамзин вводит в повесть сюжеты встреч с местными знаменитостями – Шарлем Бонне, Иоганном Якобом Бодмером, Соломоном Геснером, Иоганном Каспаром Лафатером, а также Вольтером.[14]

В «швейцарский ряд» можно поставить и работу Карамзина по переводу для того же «Детского чтения» отдельных статей из «Созерцания природы» уроженца Женевы Шарля Бонне (1720–1793)[15]– с ним Карамзин будет потом близко общаться в Швейцарии, на берегах Лемана.

Обращает на себя внимание и стихотворение Карамзина «Поэзия», написанное незадолго до поездки в Европу: здесь в центре европейской литературы поставлены поэзии английская и швейцарская: первая представлена именами Шекспира, Мильтона, Юнга, Томсона, вторая – Геснера и Галлера. При этом из поэтов Германии Карамзиным назван лишь Клопшток (кстати, долгое время проживший в Швейцарии), а из французских и русских поэтов не названо ни одного имени![16]

Ну и, наконец, еще одной важнейшей нитью, связавшей молодого Николая Карамзина со Швейцарией, стала его личная переписка и Иоганном Каспаром Лафатером (1741–1801) – цюрихским пастором, знаменитым философом и литератором.[17]Лафатера высоко ценили в образованных кругах России: в сентябре 1782 года у него на личной аудиенции в Цюрихе побывал путешествовавший по Европе под именем «князя Северного», наследник русского престола, великий князь Павел Петрович, будущий император Павел I.

Причины, побудившие Н.М. Карамзина весной 1789 года прервать участие в «Дружеском ученом обществе» и литературное сотрудничество с новиковской «Типографической кампанией» (единственную работу, дававшую ему регулярный заработок) и отправиться в длительный – четырнадцатимесячный! – вояж в Европу, до сих пор остаются до конца не выясненными.[18]Известный литератор и один из первых биографов Карамзина Альберт Викентьевич Старчевский (1818–1901) писал, что в конце XVIII – начале XIX века в столичных кругах бытовало мнение, «будто известный патриот, Новиков, желая содействовать распространению просвещения в отечестве, и видя в молодом Карамзине человека, подающего большие надежды, доставил ему средства совершить путешествие по образованнейшим государствам Европы, с тем, чтобы Карамзин, возвратившись с богатым запасом новых идей, содействовал его видам».[19]

Князь Гавриил Петрович Гагарин – «Тартюф», бывший масонский гроссмейстер шведского обряда, ставший источником преследований Карамзина.

По словам Старчевского, долгое время принималось за доказанный факт и то, что, отправляясь за границу, Карамзин получил от видного масона и ближайшего друга Новикова, Семена Ивановича Гамалеи (1743–1822), подробную «инструкцию», которой должен был руководствоваться в Европе «в выборе предметов изучения». Более того, согласно Старчевскому, «копии с этой инструкции имелись у многих любителей русской старины в Москве».[20]Обсуждались в обеих столицах и свидетельства литератора Ф.Н. Глинки (будущего декабриста), который ссылался на слова самого Карамзина, будто бы доверительно сообщившего ему, что «был направлен за границу на средства масонов», и что «общество», отправившее его, «выдало путевые деньги из расчету на каждый день на завтрак, обед и ужин», и поэтому, например, для покупки книг за границей, он вынужден был экономить на еде и т.д.[21]

В дальнейшем, однако, «масонская версия» путешествия Карамзина стала сходить на нет и была задвинута на дальний план – общими усилиями как друзей Карамзина, сочувствовавших ему и уберегавших от возможных неприятностей, так и, похоже, самих «властей предержащих», приблизивших со временем Карамзина ко двору и сделавших его имя частью официоза. «В новейшее время доказано, – уверенно пишет тот же Старчевский, – что эта молва (о "масонском" характере вояжа Карамзина – А.К.) не имеет никакого основания, и что молодой Карамзин путешествовал на свой собственный счет, уступив часть имения, приходившуюся ему по смерти отца, своему старшему брату, Василию Михайловичу».[22]

Решающими в определении судьбы Карамзина на следствии по «новиковскому делу» 1792 года[23]стало свидетельство одного из лидеров московского масонства, князя Николая Никитича Трубецкого (1744–1820), который, лично покаявшись в увлечении мартинизмом, попутно уверенно заявил: «Что же принадлежит до Карамзина, то он от нас посылаем не был, а ездил вояжером (путешественником – А.К.) на свои деньги».[24]Ю.М. Лотман, в других случаях добросовестный до дотошности, спешит поставить на этом точку: «Самый простой и безболезненный вид разрыва (Карамзина с масонами – А.К.) был отъезд. Тем более что планы путешествия Карамзин строил давно, и эти планы были известны в масонской среде и даже, видимо, первоначально одобрялись…»[25]Остается признать, что большинство исследователей карамзинского вояжа, ставшего поистине культовым в нашей литературе, так или иначе согласились с магистральной версией отъезда Карамзина: «разошелся с масонами и на собственные деньги отправился путешествовать».

Однако при таком подходе остается совершенно необъяснимым тот факт, что за всё время своего длинного путешествия по Германии, Швейцарии, Франции и Англии Карамзин практически ничего не писал в Россию – ни родным братьям Василию и Федору, ни сестре Екатерине (в замужестве Кушниковой), ни самым близким друзьям. А объяснение этому, на наш взгляд, предельно просто: еще перед отправлением в Европу, между Карамзиным и его близкими было договорено, что он не будет писать из-за границы; более того, Карамзин просил не писать к нему самому.

Единственной, кто попытался игнорировать эту странную договоренность была, судя по всему, по-матерински любившая и опекавшая Карамзина Анастасии (Настасья) Ивановна Плещеева. Когда в июле 1790 года (т.е. спустя четырнадцать месяцев после отъезда Карамзина в Европу) она, ранее безуспешно писавшая ему за границу и не получавшая ответов, узнала, что тот объявился в Лондоне и готовится к возвращению в Россию, отправила ему гневное письмо: «Я уверена и уверена совершенно, что проклятые чужие края сделали с тебя совсем другого: не только дружба наша тебе в тягость, но и письма кидаешь, не читая! Я в том столько уверена, как в том, que j'existe (что я существую. – франц.), потому, что с тех пор, как ты в чужих краях, я не имела удовольствия получить не единого ответа ни на какое мое письмо…».[26]

Иван Иванович Дмитриев, друг Карамзина, помогавший ему в побеге за границу

И это писала Плещеева, которой (вместе с ее мужем Алексеем Александровичем) Карамзин впоследствии и посвятил свои «Письма русского путешественника» – да еще с надписью: «Вам писано – вам и посвящаю»! Похоже, прав литературовед В.В. Сиповский насчет того, как именно задумывались, а потом были положены на бумагу «Письма русского путешественника»: «Можно предположить, что Карамзин, занося свои впечатления в записную книжку, вел "заглазную беседу" со своими друзьями…»[27]

Однако отсутствием взаимной переписки с близкими людьми странности карамзинского путешествия не исчерпываются. Исследователи и комментаторы настойчиво продолжают отгонять от себя еще одну простую мысль: каким образом бросивший литературный труд у Новикова, отставной поручик Карамзин смог позволить себе многомесячное заграничное турне по Европе на те небольшие деньги, которые он смог выручить от продажи брату Василию своей доли отцовского наследства? К тому же, основную часть этих денег – и это доказано – Карамзин получит от брата лишь несколькими годами позже, в 1795 году, и, кстати, известно, как потратит – на помощь бедствующей семье своих друзей Плещеевых! Об этом он тут же сообщит старшему (на пятнадцать лет) брату Василию, которого всю жизнь боготворил и называл только на «вы»: «Я, получив от вас деньги, по долгу сердечной дружбы, обязан отдать их Алексею Александровичу, который имеет в них нужду. Странно было бы для всех, знающих связь мою с его домом, если бы я поступил иначе».[28]

Между тем, представляется глубоко неверной и точка зрения, согласно которой молодой Карамзин отправился в Европу «с заданием от масонов». Известно, что в иерархии московских мартинистов он имел невысокий статус «брата», полученный еще в Симбирске, – с таким статусом в Европу ни с каким заданием не посылают! Очевидно, что Карамзину помогло деньгами не «сообщество», а, скорее, лично Н.И. Новиков, – а это совершенно разные вещи. Отправляя Карамзина за границу, Новиков мог увлечь его «журналистским заданием» с обещанием последующих публикаций и даже в счет будущих гонораров – сейчас об этом опять-таки можно только гадать. Гораздо важнее другой и главный вопрос: а зачем Новикову вообще потребовалось отсылать Карамзина за границу именно весной 1789 года?

Чтобы ответить на этот вопрос, стоит внимательно перечитать переписку интересующего нас времени двух близких к Карамзину людей: Настасьи Плещеевой и масонского наставника Карамзина Алексея Михайловича Кутузова, в самом деле посланного кружком Новикова в Берлин «с заданием». Из этих писем, зачастую непростых для восприятия (оба участника догадывались о перлюстрации), можно сделать, тем не менее, однозначный вывод: весной 1789 года Карамзин не собирался уезжать за границу и отправился в Европу не по своей воле.

Так, 22 июля 1790 года А.И. Плещеева писала из орловского имения Знаменское А.М. Кутузову в Берлин: «К счастью, не все, например, вы знаете причины, которые побудили его (Карамзина – А.К.) ехать. Поверите ль, что я из первых, плакав пред ним, просила его ехать; друг ваш Алексей Александрович (Плещеев – А.К.) – второй; знать сие было нужно и надобно. Я, которая была вечно против оного вояжа, и дорого мне стоила оная разлука. Да, таковы были обстоятельства друга нашего, что сие непременно должно было сделать».[29]Из этих слов следует, что именно супруги Плещеевы, имевшие влияние на Карамзина, окончательно склонили его ехать в Европу, после того, как узнали о неких «обстоятельствах».

И далее в письме к Кутузову Плещеева указывает на вполне конкретное лицо (хотя прямо и не называет его имени), поведение и поступки которого стали главной причиной отъезда Карамзина: «После этого скажите, возможно ли мне было и будет любить злодея, который всему почти сему главная причина (курсив мой. – А.К.)? Каково расставаться с сыном и другом и тогда, когда я не думала уже увидеться в здешнем мире. У меня тогда так сильно шла горлом кровь, что я почитала себя очень близкой к чахотке. А того, кто причиной сего вояжу, вообразить без ужаса не могу, сколько я зла ему желаю! О, Тартюф!»[30]

Из несколько сумбурного письма Плещеевой, во-первых, следует, что Карамзин направлялся в Европу на неопределенный срок: «я не думала уже увидеться в здешнем мире…». Что касается конкретного лица, ставшего причиной отъезда (фактически – бегства) Карамзина за границу, то установить его непросто. Важной зацепкой является плещеевское именование пресловутого «злодея» – «Тартюфом». Подобная аттестация, естественно, наводит на мысль, что речь идет не о заведомом враге, а, напротив, – о человеке, который числился некоторое время среди «своих» и, возможно, был даже вхож в круг Плещеевых. Ведь «Тартюфом», вслед за Ж.-Б. Мольером (одноименная комедия была написана им в 1664 году), принято называть до поры не разоблаченного, показного святошу, абсолютно безнравственного внутри, ловко прикидывающегося другом дома.

В рассказанной истории А.И. Плещеева, очевидно, невольно отождествляет себя с мольеровской Эльмирой, которой, как известно, хотя и не сразу, удалось разоблачить Тартюфа. А уже после возвращения Карамзина в Россию, А.И. Плещеева, в письме к А.М. Кутузову из Москвы от 10 ноября 1790 г., сетуя на то, что «Рамзей» (т.е. Карамзин) вернулся из Европы сильно изменившимся («сердце его сто раз было нежнее и чувствительнее»), снова возвращается к теме «злодея», из-за которого Карамзин вынужден был покинуть Россию: «Есть ли человек, столь великодушный, который бы мог простить злодея, причинившего все эти перемены? Считайте меня, как хотите, но я не себя виню, а виню того злодея, который был причиною моего согласия на отъезд Рамзея».[31]

В своей книге о Карамзине (1899) В.В. Сиповский был склонен считать (правда, не называя конкретных имен), что интрига против молодого Карамзина шла изнутри ближайшего круга Н.И. Новикова: «Из первых писем Плещеевой, писем, в которых чувствуются и слезы, и страх, – видно, что тогда в новиковском кружке не всё было благополучно: какая-то трагедия разыгрывалась там втихомолку на глазах у Плещеевой, а она, перепуганная женщина, спасая дорогих ей людей, дерзала бороться с каким-то "злодеем", "Тартюфом"…»[32]

Совсем иначе интерпретирует содержание писем Плещеевой Кутузову Ю.М. Лотман: «Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем, кого Плещеева называла "злодеем" и "Тартюфом", но мы вряд ли ошибемся, если предположим связь этих событий с гонениями, обрушившимися в это время на московский круг единомышленников Н.И. Новикова, к которому принадлежал и Карамзин».[33]Лотман, таким образом, склоняется скорее к версии о том, что в начале 1789 года юный Карамзин каким-то образом оказался мишенью начинающихся репрессий со стороны императорского двора против московской партии Новикова.

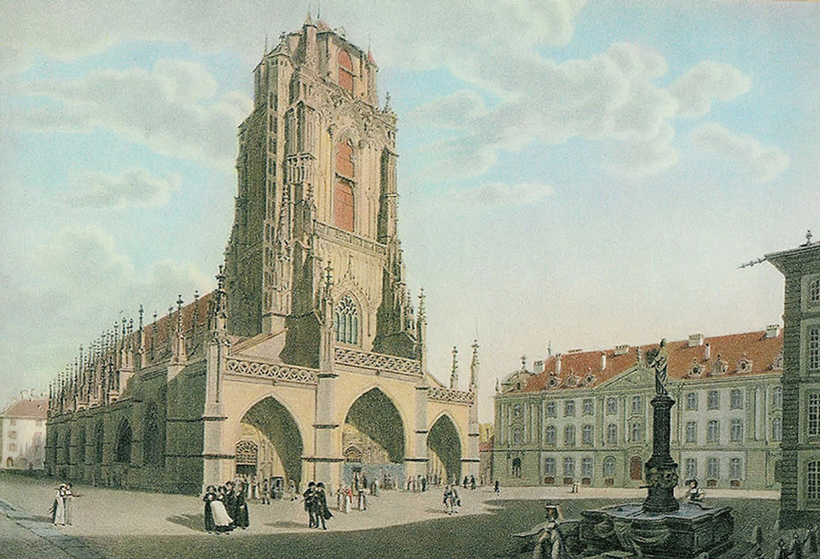

Старый Базель

Наиболее радикальное предположение в этой связи выдвигает В.Б. Муравьев – автор новейшей биографии Н.М. Карамзина в серии «Жизнь замечательных людей». Припомнив пушкинское определение Екатерины II, данное поэтом в бессарабских ссылке 1822 года: «Тартюф в юбке и короне», Муравьев делает смелый вывод: «Так что теперь к письму А.И. Плещеевой можно сделать объяснительное примечание: Тартюф – это российская императрица Екатерина II (1729–1796)»[34]Если быть последовательным, то по Муравьеву выходит, что весной 1789 года двадцатидвухлетний Карамзин бежал из России, став объектом преследования не кого-нибудь, а самой русской императрицы! Однако, увы: версия эта в книге Муравьева не имеет никакого продолжения и выглядит абсолютно «вставной», ибо в дальнейшем изложении автор полностью воспроизводит концепцию о Карамзине как о вольном путешественнике.

Мне представляется, что к разгадке внезапного отъезда Карамзина в Европу (им самим весной 1789 года не планируемого, тем более – на длительный срок) парадоксальным образом, хотя и с различных сторон, приблизились разные исследователи: интрига против Карамзина шла и изнутри, и извне его близкого окружения.

Речь может идти о князе Гаврииле Петровиче Гагарине (1745–1807), крупнейшем петербургском масоне шведского обряда, знатоке трудов шведского мистика Эммануила Сведенборга, в то время как Н.И. Новиков и его московские друзья тяготели к немецкими розенкрейцерам. В 1780-х годах князь Гагарин, уловив антимасонские настроения Екатерины II, постепенно свернул деятельность своих лож в Петербурге и вскоре получил назначение на высокую гражданскую должность в Москве – обер-прокурора 6-го департамента Сената. Разумеется, появление в Первопрестольной знатока эзотерических текстов и масонского гроссмейстера (хотя и иного, чем москвичи, обряда) не могло не остаться незамеченным кругом Новикова, который сделал попытку сблизиться с Гагариным. Похоже, однако, что сам тайный советник Гагарин очень скоро повел двойную игру: вникая в секреты новиковцев, он не прочь был поучаствовать в их разгроме. В 1792 году он станет одним из главных свидетелей на процессе против Новикова и его друзей.

Уже после смерти князя Гагарина, в 1811 году, граф Федор Васильевич Ростопчин, человек, очень близкий в те годы к Карамзину[35], представит императору Александру I свои «Заметки о мартинистах», где о покойном Гаврииле Гагарине говорилось следующее: «Этот человек был гроссмейстером тайной масонской ложи в Москве и решился пристать к мартинистам; но, узнав, что им грозит гонение, счел за лучшее избавиться от всякой ответственности и выслужиться посредством разоблачения вверенных ему тайн. Он сделался предателем единственно из страха… Это был человек умный, опытный в делопроизводстве, но корыстный, склонный к пьянству, погрязший в долгах и никем не уважаемый».[36]Очень вероятно, что эту свою характеристику князя Гагарина Ростопчин, мало сведующий на самом деле в масонских делах, писал со слов близкого к нему Карамзина.

Базель. Площадь Рыбного рынка, где Н.М. Карамзин жил в начале августа 1789 г.

Каким именно образом в начале 1789 года двадцатидвухлетний Карамзин оказался замешанным в интриги князя Гагарина, мы вряд ли когда-нибудь узнаем. Однако нам известна развязка тех событий: Карамзин был выведен из-под удара и отправлен за границу – скорее всего, лично Новиковым, не желавшим ни «сдавать» молодого сотрудника, ни ссориться с влиятельным Гагариным. Новиков тогда еще надеялся, что гнев императрицы минует его, и что он по-прежнему будет пользоваться покровительством московского наместника («главнокомандующего») П.Д. Еропкина, чей глава канцелярии («правитель дел») И.А. Барнашев был активным масоном и близким к Новикову человеком.

Если принять нашу версию, и т. наз. «путешествие» Карамзина 1789–1790 годов фактически было бегством за границу (по сути – эмиграцией), то карамзинские «Письма русского путешественника» предстают литературно обработанным дорожным дневником эмигранта и, соответственно, должны читаться принципиально иным образом.

Это касается уже самого первого карамзинского «Письма…», помеченного: «Тверь, 18 мая 1789 г.», которое историк и литератор М.П. Погодин назвал ни много ни мало «эпохой в истории Русского слова»: «С него начинается наша настоящая литература».[37]Понятно, что в такой ситуации адекватное прочтение этого важнейшего литературного памятника является делом принципиально важным.

Действительно, при новом прочтении, описанные Карамзиным-беглецом чувства расставания с близкими и родиной уже не выглядят нарочитой самоэкзальтацией, ранее списываемой комментаторами на сентименталистские пристрастия автора. Беглец покидает родину на неопределенный срок и без гарантий возвращения, а поэтому и «путешествие в Европу», о котором он когда-то действительно мечтал, окрашивается в совершенно иные тона: «О сердце, сердце! Кто знает: чего ты хочешь? – Сколько лет путешествие было приятнейшею мечтою моего воображения?... Но – когда пришел желаемый день, я стал грустить, вообразив в первый раз живо, что мне надлежало расстаться с любезнейшими для меня людьми в свете и со всем, что, так сказать, входило в состав нравственного бытия моего… Простите! Дай Бог вам утешений! – Помните друга, но без всякого горестного чувства (курсив мой. – А.К.)».[38]О каком «горестном чувстве» говорит Карамзин? Разумеется, сам «путешественник» вправе и обязательно будет тосковать по оставшимся в России друзьям, но почему эти друзья, провожая Карамзина в Берлин, Женеву, Париж, Лондон должны вспоминать о нем «с горестным чувством»? Ведь о праздных «туристах» принято вспоминать скорее с завистью, но никак не с горестью.

Согласно нашей версии, вынужденный изгнанник Карамзин не мог не взять с собой в дорогу (по крайней мере, до русской границы) надежного сопровождающего[39], посвященного во все тайные «обстоятельства». И поэтому, после расставания с московскими друзьями, в кибитке, вместе с Карамзиным, из Москвы отправился еще один человек, имя которого было решено впоследствии не упоминать. Этим «вторым», расставшимся с Карамзиным лишь на русской границе, был, согласно нашей версии, еще один близкий друг Карамзина – литератор Иван Иванович Дмитриев (1760–1798).

Памятник Эразму Роттердамскому в базельском Мюнстере.

К такому выводу прямо подталкивает фрагмент из письма Карамзина И.И. Дмитриеву (в то время уже – александровскому министру юстиции!) от 4 августа (ст. ст.) 1810 года, на которое исследователи не обращали ранее должного внимания. В этом письме Карамзин, говоря о скором своем отъезде из Москвы в Арзамас по делам нижегородского имения, неожиданно «проговаривается» на интересующую нас тему: «Эта дорога напомнит мне лета первой молодости и путешествие мое с тобою к пределам нашей общей родины (курсив мой. – А.К.)».[40]Поскольку Карамзин никогда более за границу не выезжал, остается предположить, что речь идет именно о мае 1789 года – самом начале четырнадцатимесячных европейских странствий Карамзина.

Что касается самого И.И. Дмитриева, то, ни разу не упомянутый в «Письмах русского путешественника», он до конца жизни хранил тайну карамзинского вояжа в Европу. В своих поздних мемуарах он так написал об общении с Карамзиным в конце 1780-х гг.: «Несколько раз встречались в Москве, и, наконец, разлучились уже на долгое время: он отправился в чужие края, но не за счет общества, как многие о том разглашают, а на собственном иждивении».[41]

Эта случайная находка в позднейшей переписке Карамзина с И.И. Дмитриевым заставляет по-новому перечитать и второе письмо из «Писем путешественника», помеченное: «С. Петербург, 26 мая 1789», в котором Карамзин рассказывает о посещении им своего друга «Д» – тоже гвардейского офицера и литератора Александра Ивановича Дмитриева (1759–1798), старшего брата И.И. Дмитриева: «В Петербурге я не веселился. Приехав с своему Д, нашел его в крайнем унынии. Сей достойный, любезный человек открыл мне свое сердце: оно чувствительно – он несчастлив!»[42]Находившийся «в крайнем унынии» по причине, как ему казалось, неразделенной любви,[43]Александр Дмитриев подумал было, что Карамзин, отправлявшийся в обещавшее бесконечные наслаждения путешествие, не в состоянии понять и разделить его печалей: «Состояние мое совсем твоему противоположно, сказал он со вздохом: главное твое желание исполняется: ты едешь наслаждаться, веселиться; а я поеду искать смерти, которая одна может окончить мое страдание».[44]

Что же ответил своему «несчастному» другу Карамзин? Его ответ никак не соответствует состоянию предвкушающего европейские радости «туриста», но зато очень соответствует настроению беглеца, не по своей воле покидающего родину: «Но не думай, мой друг – сказал я ему – чтобы ты видел перед собою человека, довольного своею судьбою; приобретая одно, лишаюсь другого, и жалею. – Оба мы вместе от всего сердца жаловались на несчастный жребий человечества, или молчали. По вечерам прохаживались в Летнем саду, и всегда больше думали, нежели говорили; каждый о своем думал».[45]

Итак, согласно новой версии, начальный этап «путешествия» Карамзина выглядит следующим образом. В мае 1789 года он отправляется сначала в Санкт-Петербург в сопровождении И.И. Дмитриева, который мог предложить беглецу свою дружескую помощь еще по одной причине: именно в мае 1789 года его брат, Александр Иванович, ранее подпоручик, был выпущен из Семеновского полка в армию премьер-майором[46]– это событие братья, вероятно, хотели отметить в Петербурге вместе. Участие в этом празднике бежавшего из Москвы Карамзина также более чем вероятно, как ясно и то, что описание подобного «мероприятия» совсем не укладывалось в авторскую схему «Писем русского путешественника». Кстати, тот факт, что, бежав из Москвы, Карамзин отправился сначала в Санкт-Петербург и провел там пять дней, первоначально собираясь плыть в Германию морем, подтверждает то, что источник проблем Карамзина – тот самый «Тартюф» – находился в Москве, а не в тогдашней столице.

Ганс Гольбейн-младший. «Христос во гробе» (1521–1522)

Судя по всему, И.И. Дмитриев сопровождал Карамзина от столицы вплоть до самой границы, о чем говорят вышеприведенные слова Карамзина: «путешествие мое с тобою к пределам нашей общей родины» из его письма Дмитриеву от 4 августа 1810 года.

Новое прочтение «Писем русского путешественника» (в самом этом названии звучит горчайшая карамзинская ирония!), казалось бы, многократно читанных-перечитанных поколениями русских, показывает, что автор постоянно посылает нам – читателям – своего рода маячки-сигналы об истинных причинах своего т.наз. «путешествия». Это вполне объяснимо и оправданно: ведь некоторые его современники (к примеру, те же супруги Плещеевы, которым были впоследствии посвящены «Письма…») знали об истинной подоплеке карамзинского турне. Увы, позднейшие исследователи очень долго игнорировали эти карамзинские «сигналы» и степень их исторической и литературной важности.

Что касается автора данного текста, то стремясь, как и его герой, в Швейцарию, мы вынуждены задержаться лишь еще на одном, но, как представляется, принципиальном фрагменте из карамзинских «Писем путешественника», касающемся пока его пребывания в Германии, конкретно – в Саксонии.

Выше уже несколько раз упоминалось о неожиданном для московских друзей Карамзина его письме к А.А. Петрову из Дрездена – единственном известном нам письме, посланном Карамзиным из-за границы за весь 1789-й год! Если верна наша догадка о том, что перед «путешествием» был заранее обговорен полный запрет на переписку, то в столице Саксонии Карамзин должен был попасть в некие форс-мажорные обстоятельства, вынудившие его (и одновременно позволившие ему) прервать молчание. Что-то случилось в Дрездене такое, что подвигло Карамзина нарушить договоренность и черкнуть-таки весточку в Москву!

Как уже говорилось, спонтанная отправка Карамзиным послания из Дрездена объяснима, в первую очередь, начавшимися финансовыми затруднениями, наложившимися на острый душевный кризис.[47]Перечитаем под этим углом зрения фрагменты из «Писем путешественника», посвященные пребыванию в Дрездене.

Согласно «Письмам…», Карамзин был в Дрездене по дороге из Берлина с 10 по 13 июля 1789 года. Главка, помеченная автором «За две мили от Дрездена, 10 Июля, 1789» является, по своему настроению, одной из самых грустных во всей книге. Небывалая тоска охватила Карамзина еще накануне, в Берлине: «В тот же вечер стало мне так грустно, что я не знал куда деваться. Бродил по городу, нахлобучив себе на глаза шляпу, и тростью своею считал на мостовой камни… Что же делать?...»[48]И далее – важнейший пассаж: «Кто еще не заперт в клетку (курсив мой – А.К.) – кто может, подобно птичкам небесным, быть и здесь и там, и там и здесь – тот может еще наслаждаться бытием своим, и может быть счастлив, и должен быть счастлив».[49]

«Кто еще не заперт в клетку…» – согласимся, эта горькая мысль мало подходит «вольному вояжеру», каким представляется Карамзин в традиционной интерпретации. Зато она очень логична для сознания скитальца, вынужденного – во избежание худшего! – бежать из родного дома действительно «куда глаза глядят». Только скитальцу остается радоваться тому, что он, хотя и лишен родины, но во всем остальном – «подобно птичкам небесным» – абсолютно свободен!

Тема разлуки с отечеством и друзьями не оставляет Карамзина и на подъезде к Дрездену. Переменяя на одной из почтовых станций лошадей, «русский путешественник» знакомится с прекрасной незнакомкой – «в Амазонском зеленом платье с белым платком в руках»: «Вы конечно иностранец, если смею спросить? – Так сударыня. – Конечно Англичанин? Потому что англичане хорошо говорят по-Немецки. – Извините сударыня: я Москвитянин. – Москвитянин? Ах, боже мой! Я еще от роду не видывала Москвитян. Как вы к нам заехали? – Из любопытства сударыня. – Надобно, чтобы вы были очень любопытны. Ведь вы, конечно, оставили в отечестве своем много любезного? – Много, сударыня, много: я оставил отечество и друзей…» и т.д.[50]Пассаж об исключительном «любопытстве», заставившем вояжера «оставить отечество и друзей», – еще один блестящий пример горькой самоиронии автора «Писем русского путешественника».

Арлесгейм.

Остается вопрос: кто мог конфиденциально переправить дрезденское письмо Карамзина в Москву, если официальной почте он категорически (и справедливо) не доверял? Согласно «Письмам путешественника», 12 июля 1789 года Карамзин посетил русское посольство при саксонском дворе. Поскольку сам посланник был в отъезде,[51]Карамзин, по его словам, «познакомился с секретарем нашего Министра».[52]Очень вероятно, что именно этот человек и стал тем лицом, который переправил (по дипломатическим каналам, а, возможно, и лично) письмо Карамзина в Москву – такова моя версия происхождения ставшего полной неожиданностью для московских друзей Карамзина его послания из Дрездена к А.А. Петрову.

Понятно, что отослав важную для него весточку в России, наш «путешественник» на следующее утро, 13 июля, отправляясь из Дрездена в Лейпциг, был уже в совершенно ином, приподнятом состоянии духа: «Так ясно было небо, так ясна была душа моя…»[53]

Согласно «Письмам русского путешественника», 5 августа 1789 года в семь часов вечера, Николай Карамзин приехал из немецкого Мангейма во французский Страсбург. В его сочинении описываются приметы волнений, докатившихся из революционного Парижа: «Везде в Эльзасе приметно волнение. Целые деревни вооружаются, и поселяне пришивают кокарды к шляпам. Почтмейстеры, постиллионы (ямщики почтовых карет – А.К.), бабы говорят о революции».[54]

Мирный путешественник иронично-отстраненно пишет о скорее раздражающих, нежели всерьез пугающих признаках начинающегося в Страсбурге «бунта»: «Весь здешний гарнизон взволновался. Солдаты не слушаются офицеров, пьют в трактирах даром, бегают с шумом по улицам, ругают своих начальников и проч. В глазах моих толпа пьяных солдат остановила ехавшего в карете прелата и принудила его пить пиво из одной кружки с его кучером, за здоровье нации. Прелат бледнел от страха и трепещущим голосом повторял: "Друзья мои! Друзья мои! – Да, мы твои друзья! – кричали солдаты. – Пей же с нами!". Крик на улицах продолжается почти беспрерывно… Между тем в самых, окрестностях Страсбурга толпы разбойников грабят монастыри. Сказывают, что по деревням ездил какой-то человек, который называл себя графом д'Артуа (братом короля – А.К.) и возбуждал поселян к мятежу, говоря, что король дает народу полную свободу до 15 августа и что до сего времени всякий может делать что хочет».[55]

Декларируемые симпатии автора «Писем путешественника» явно на стороне мирных обывателей, чурающихся беспорядков: «Жители затыкают уши и спокойно отправляют свои дела. Офицеры сидят под окном и смеются, смотря на неистовых». «Я был ныне в театре, – продолжает Карамзин, – и, кроме веселости, ничего не приметил в зрителях. Молодые офицеры перебегали из ложи в ложу и от всего сердца били в ладоши, стараясь заглушить шум пьяных бунтовщиков, который раза три приводил в замешательство актеров на сцене».[56]

Карамзину явно импонирует кампания офицеров (он сам, как мы помним – отставной гвардейский офицер-преображенец): «За ужином у нас был превеликий спор между офицерами о том, что делать в нынешних обстоятельствах честному человеку, французу и офицеру? "Положить руку на эфес, – говорили одни, – и быть в готовности защищать правую сторону". – "Взять абшид" (отставку. – от нем. Abscheid – А.К.), – говорили другие. – "Пить вино и над всем смеяться", – сказал пожилой капитан, опорожнив свою бутылку».[57]

По мнению Ю.М. Лотмана, тот факт, что из Германии Карамзин поехал не сразу в Швейцарию, а во французский Страсбург, свидетельствует о том, что планы Карамзина изменились, и он решил обязательно найти (и, в итоге, нашел-таки) своего старшего друга и масонского наставника А.М. Кутузова в революционном Париже: «Итак, он спешит в Швейцарию. Однако из Мангейма он направляется совсем не туда, а едет во Францию – в Страсбург… Таким образом, из Мангейма Карамзин "торопился" совсем не в Швейцарию, а во Францию».[58]

Версию о тайной поездке в Париж летом 1789 года Лотман развивает и в книге «Сотворение Карамзина»: «Согласно тексту "Писем", Карамзин пересек границу Франции, приехал в Страсбург, но, вдруг свернув с дороги на Париж, отправился в Швейцарию. В тексте "Писем" это решение, по сути, никак не мотивировано… Предположив, что Кутузов звал Карамзина не в Страсбург, а в Париж, что Карамзин откликнулся на это предложение и что почтовая карета, в которой сидел русский путешественник, выехала из столицы Эльзаса не через южные ворота по базельской дороге, а через западные по парижской, мы сразу получим ответы на ряд вопросов».[59]

Лотману явно сам «торопится» отправить Карамзина в Париж: и «тайно» из Страсбурга, в августе 1789 года, и потом – «досрочно», из Женевы, зимой 1790 года. Его логика понятна: как можно «гулять по Швейцарии», когда во Франции – Революция! Увы, версия Юрия Михайловича не получила никаких подтверждений и никаких серьезных вопросов не решила.

Карта Цюриха

Тот факт, что из Германии Карамзин поехал во французский Страсбург имеет достаточно простое объяснение: путешественник намеревался въехать в Швейцарию через Базель, а удобный путь из Мангейма в Базель лежит именно через Страсбург. Кроме того, именно в Страсбурге долгое время жил и работал близкий друг Карамзина по московскому «масонскому дому», немецкий поэт и философ Якоб Ленц (1751–1792), который, по-видимому, активно участвовал в составлении плана путешествия Карамзина по Европе. Нет сомнений, что после рекомендаций Ленца Страсбург изначально стоял в плане европейской поездки Карамзина.[60]

К безотлагательной поездке в Швейцарию и – конкретно – в ближайший к Эльзасу Базель Карамзина подталкивало еще и то обстоятельство, что в Страсбурге он узнал, что И.К. Лафатер (с которым, как он предполагал, он непременно должен встретиться чуть позже, в Цюрихе), оказался в те дни именно в Базеле, где, поближе к Франции, конфиденциально встречался со старым знакомым, государственным деятелем и фиансистом Жаком Неккером – уроженцем протестантской Женевы, игравшим в те месяцы одну из важнейших ролей во французских событиях. Карамзин прямо пишет об этом важном обстоятельстве в «Письме», помеченном: «Страсбург, Августа 6»: «Мне сказывали, что Лафатер за несколько дней пред сим был в Базеле для свидания с Неккером».[61]

Мог ли в этих условиях Карамзин променять гарантированную, как ему тогда казалось, встречу с Лафатером в Базеле, на весьма проблематичную встречу в Париже с Кутузовым, от которого, как мы узнаем из «Писем», он к тому же не получил в Страсбурге никаких дополнительных известий?[62]

Согласно «Письмам», в Страсбурге у нашего «путешественника» появился друг-напарник, датчанин Беккер, сын придворного копенгагенского аптекаря, изучавший медицину и химию в Берлинском университете и затем много путешествовавший по Германии. В «Письмах русского путешественника» из Швейцарии этот «г-н Б.» – «молодой человек в красном камзоле» – станет своего рода alter ego русского путешественника, средоточием всех качеств, которые Карамзин ценил в других и стремился культивировать в себе – прямоты, искренности, приподнятой чувствительности. Кроме того, в «Письмах» датчанин выполняет, на наш взгляд, еще одну важнейшую функцию: доктор медицины Беккер – вольный путешественник в подлинном смысле этого слова, в то время как сам Карамзин – «путешественник русский», «путешественник поневоле».

Доктор Беккер обратил на себя внимание Карамзина еще в Страсбурге, когда, при посадке в почтовый дилижанс, направляющийся в швейцарский Базель, всех пассажиров строго предупредили: «Берегитесь! Дорога не совсем безопасна; в Эльзасе много разбойников…» «Мы посмотрели друг на друга, – пишет Карамзин в «Письмах». – "У меня есть кортик и собака", – сказал молодой человек в красном камзоле, севший подле меня…».[63]

Карамзин близко сошелся с молодым симпатичным датчанином, опытным и смелым путешественником, который «прошел большую часть Германии пешком, один, со своею собакою и с кортиком на бедре, пересылая через почту чемодан свой из города в город»: «В Страсбурге заболела у него нога и принудила его сесть в дилижанс. Теперь хочет он видеть все примечания достойнейшее в Швейцарии… Со всею нежностью дружбы любит он свою собаку и дорогою беспрестанно смотрел, бежит ли она за каретою; когда же приметил, мили за две, не доезжая до нашего ночлега, что она устала и начала отставать, то, пожелав нам счастливого пути, вышел сам из дилижанса, чтобы брести потихоньку со своим другом».[64]

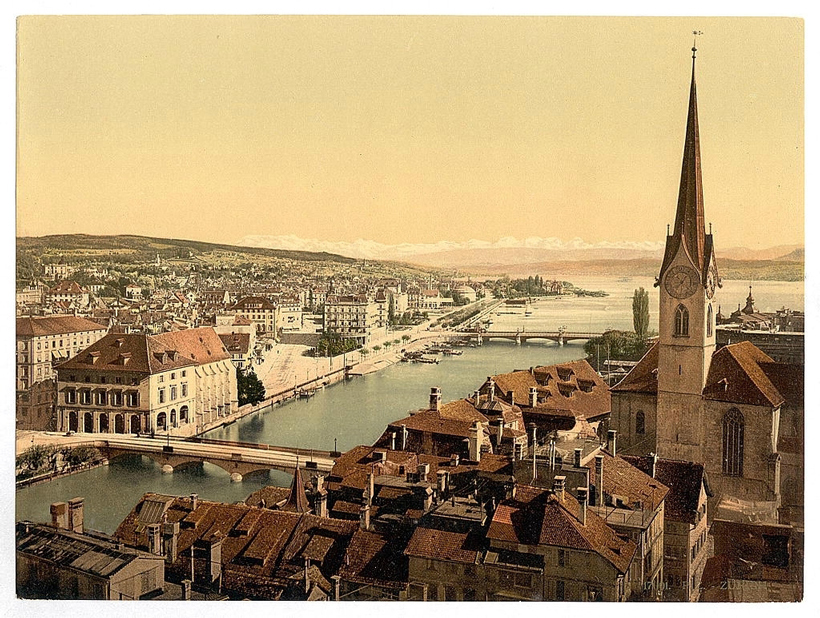

Старый Цюрих

Характерно, что именно в этом месте «Писем» – в преддверии въезда в Швейцарию – Карамзин помещает свою знаменитую «апологию путешествия»: «Приятно, весело, друзья мои, переезжать из одной земли в другую, видеть новые предметы, с которыми, кажется, самая душа наша обновляется, и чувствовать неоцененную свободу человека, по которой он подлинно может назваться царем земного творения. Все прочие животные, будучи привязаны к некоторым климатам, не могут выйти из пределов, начертанных им натурою, и умирают, где родятся; но человек, силою могущественной воли своей, шагает из климата в климат – ищет везде наслаждений и находит их – везде бывает любимым гостем природы, повсюду отверзающей для него новые источники удовольствия, везде радуется бытием своем и благословляет свое человечество. А мудрая связь общественности, по которой нахожу я во всякой земле все возможные удобности жизни, как будто бы нарочно для меня придуманные; по которой жители всех стран предлагают мне плоды своих трудов, своей промышленности и призывают меня участвовать в своих забавах, в своих весельях... Одним словом, друзья мои, путешествие питательно для духа и сердца нашего. Путешествуй, ипохондрик, чтобы исцелиться от своей ипохондрии! Путешествуй, мизантроп, чтобы полюбить человечество! Путешествуй, кто только может!»[65]

Московскому беглецу Карамзину действительно хочется вжиться в образ «вольного путешественника»! Встреча с реальной Швейцарией – страной юношеских грез – описана в «Письмах», как апогей либеральных мечтаний «русского путешественника»: «Итак, я уже в Швейцарии, в стране живописной натуры, в земле свободы и благополучия! Кажется, что здешний воздух имеет в себе нечто оживляющее: дыхание мое стало легче и свободнее, стан мой распрямился, голова моя сама собою подымается вверх, и я с гордостью помышляю о своем человечестве».[66]

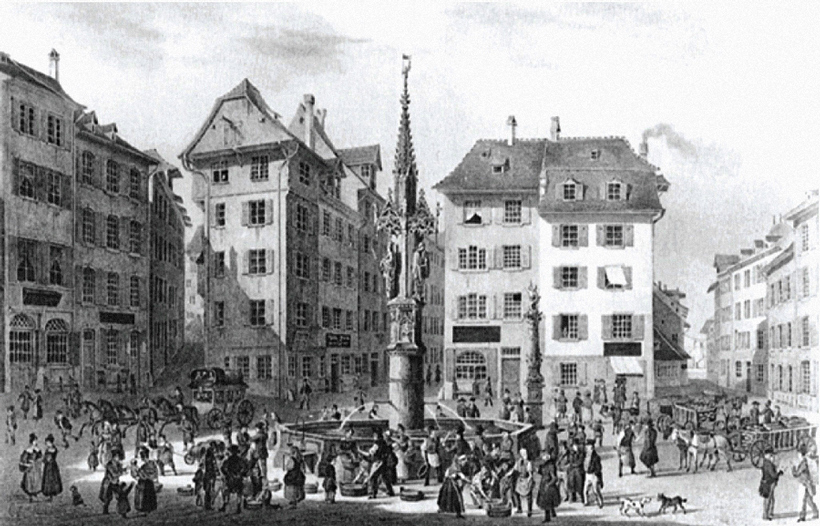

В Базеле Карамзин и доктор Беккер остановились в отеле «Storchen» («Аист») на площади Рыбного рынка, знаменитой своим готическим фонтаном (Fischmarktbrunnen), украшенном 24 цветными фигурами – одним из самых известных фонтанов Европы.

К досаде Карамзина, И.К. Лафатер уже уехал к тому времени из Базеля снова в Цюрих, но в Базеле – первом швейцарском городе в запланированном турне – было, что посмотреть. В Мюнстере, «главной базельской церкве», Карамзина привлек монумент Эразму Роттердамскому, который, по свидетельству Карамзина, «считался в свое время ученейшим и остроумнейшим человеком в Европе». О юморе Эразма 22-летний Карамзин пишет в «Письмах» с рассудительностью, которую трудно было предположить в столь молодом человеке: возможно, эти характеристики – плод не спонтанного восприятия, а более поздних текстовых наслоений: «Из сочинений его (Эразма – А.К.) самое известнейшее есть "Похвала дурачеству" (чаще переводится как «Похвала глупости» – А.К.), в котором он смеется над всеми состояниями жизни, а наиболее над монашеским, не щадя и самого папы. Некоторые шутки, конечно, довольно остры, но многие грубы, сухи и натянуты – и вообще книга сия довольно скучна для тех, которые уже читали остроумные сочинения Вольтеров и Виландов осьмого-надесять века».[67]Быстро взрослеющий, в силу личных талантов и внешних обстоятельств, Карамзин уже считает себя вправе иронизировать над самим Эразмом в делах оттенков юмора и сарказма!

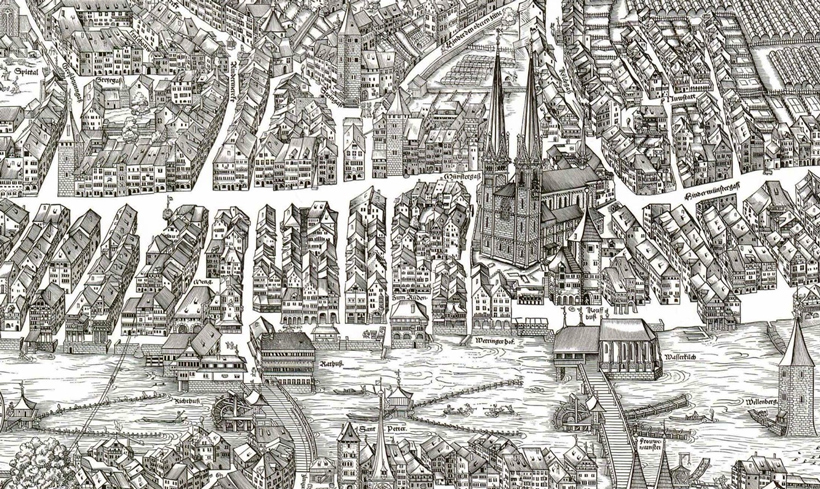

В «базельскиз письмах» Карамзин особо подчеркивает свою увлеченность поисками шедевров «славного» Ганса Гольбейна-младшего – «базельского уроженца и друга Эразмова»: «Знатоки говорят о сем живописце, что фигуры его вообще весьма хороши, что тело писал он живо, но одежду очень дурно… Какое прекрасное лицо у Спасителя на вечери! Иуду, как он здесь представлен, узнал бы я всегда и везде… Страсти Христовы изображены на осьми картинах».[68]

Большое впечатление на путешественника произвели «Венера и Амур», написанные, как и некоторые другие картины Гольбейна, с местной красавицы Доротеи Оффенбург: «Между прочими Гольбейновыми картинами, которыми гордится Базель, есть прекрасный портрет одной молодой женщины, славной в свое время. Живописец изобразил ее в виде Лаисы[69](по чему легко можно догадаться, какого рода была слава ее), а подле нее представил Купидона, облокотившегося на ее колени и держащего в руке стрелу. Сия картина найдена была на алтаре, где народ поклонялся ей под именем Богоматери; и на черных рамах ее написано золотыми буквами: "Verbum Domini manet in aeternum" (Слово Господне пребывает вовеки)».[70]

Вид старого Цюриха

Но особенно поразила Карамзина картина Гольбейна «Христос во гробе»: «В Христе, снятом со креста, не видно ничего божественного, но как умерший человек изображен он весьма естественно. По преданию рассказывают, что Гольбейн писал его с одного утопшего жида».[71]

В 1867 году эту картину посмотрел специально приехавший для этого в Базель Ф.М. Достоевский, который, по словам Е.Г. Новиковой, «путешествуя по Европе в 1860-х гг., ощущает себя "русским путешественником" – прямым потомком Карамзина».[72]Жена Достоевского, Анна Григорьевна, вспоминала: «По дороге в Женеву мы остановились на сутки в Базеле, с целью в тамошнем музее посмотреть картину, о которой муж от кого-то слышал. Эта картина, принадлежавшая кисти Ганса Гольбейна, изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со Креста и предававшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Ф. М. подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный. Я же не в силах была смотреть на картину: слишком уж тяжелое впечатление, особенно при моем болезненном состоянии, и я ушла в другие залы. Когда минут через 15-20 я вернулась, то нашла, что Ф.М. продолжает стоять перед картиной, как прикованный. В его взволнованном лице было то, как бы испуганное, выражение, которое мне не раз случалось замечать в первые минуты приступа эпилепсии. Я потихоньку взяла мужа под руку, увела в другую залу и усадила на скамью, с минуты на минуту ожидая наступления припадка. К счастью, этого не случилось: Ф.М. понемногу успокоился и, уходя из музея, настоял на том, чтобы еще раз зайти посмотреть столь поразившую его картину».[73]

Свои впечатления от гольбейнова «Христа во гробе» Достоевский потом передал в романе «Идиот», в диалоге князя Мышкина и Рогожина перед картиной, висящей в квартире последнего («странная по своей форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту»): «Это копия с Ганса Гольбейна, – сказал князь, успев разглядеть картину, – и хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу. – А на эту картину я люблю смотреть! – пробормотал, помолчав, Рогожин. – На эту картину! – вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, – на эту картину! Да от этой картины у иного вера может пропасть! – Пропадает и то, – неожиданно подтвердил вдруг Рогожин».[74]

Согласно «Письмам», 9 августа 1789 года Карамзин, в обществе двух знакомых берлинцев, совершил поход в городок Арлесгейм, рядом с которым находится один из самых живописных романтических парков Европы. Совсем незадолго до этого, в 1785 году, швейцарская аристократка Бальбина фон Андлау и ее кузен Генрих фон Лигерц, владельцы старинного замка Бирсек, создали в красивейшем месте под Арлесгеймом обширный парк-эрмитаж в духе пейзажной идиллии Соломона Гесснера – крупнейший в Швейцарии и сразу ставший популярным у путешественников. В соответствии с романтической модой, на площади в сорок гектаров, между скалистыми холмами, покрытыми девственным кустарником, были проложены узкие тропинки и выстроены смотровые беседки в окружении пещер, гротов, горных ручьев и даже водопадов.

В 1788 году, в заброшенной пещере (согласно преданию, ранее принадлежавшей монаху-отшельнику) был создан мемориальный грот в честь недавно скончавшегося в Цюрихе Геснера, с монументом из красного песчаника, на котором высечены изображения палитры с кистями, лиры, потухшего факела и лаврового венка. Этот свежий мемориал, один из первых в Швейцарии, и стал главной целью похода в Арлесгейм русского поклонника Геснера.[75]

Отель «Рабен», где Н.М. Карамзин жил во второй половине августа 1789 г.

В «Письмах русского путешественника» читаем: «В семи верстах от Базеля находится так называемая пустыня, или обширный сад, принадлежащий одному из здешних богачей. Туда ходил я пешком с двумя молодыми берлинцами, здесь живущими. Кажется, будто бы искусство не имело никакого участия в разведении сего сада. Надобно везде ходить по узеньким тропинкам и взбираться на утесы по каменным ступеням. Инде видишь частый зеленый кустарник – инде глубокие пещеры или разбросанные шалаши. Во глубине дикого грота, где чистая вода, струясь с высоких камней, ископала себе маленький бассейн, стоит монумент покойного Геснера, печальною дружбою сооруженный... Поздно, поздно приехал я в Швейцарию: умолк голос нежного певца ее! В сем тихом гроте, в сем святилище меланхолии душа чувствует томное уныние и погружается наконец в сладкую дремоту…»[76]

Удивительно, но литературно поданная история с походом Карамзина в Арлесгейм «с двумя молодыми берлинцами» нашла не так давно полное документальное подтверждение: подписи всех трех, «Николая Карамзина из Москвы», «С.Т. Матиса из Берлина» и «Фердинанда Трониеля, библиотекаря из Берлина» – были найдены швейцарской исследовательницей Светланой Геллерман в книге записей посетителей Эрмитажа именно за 9 августа 1789 года![77]Эта уникальная историко-краеведческая находка полностью опровергает версию Ю.М. Лотмана о том, что в начале августа Карамзин, якобы тайно, находился в Париже для встречи со своим бывшим масонским наставником Кутузовым.

Вечером того же дня, 9 августа, Карамзин, вместе с доктором Беккером (переживавшим очередную романтическую влюбленность), выехали из Базеля по дороге вдоль Рейна в направлении Цюриха (через Рейнфельден и Бругг): «Наняли мы здесь извозчика, или так называемого кучера (Kutscher), который за два луидора с талером повезет нас в Цюрих на паре жирных лошадей, в двуместной старомодной карете; и таким образом за 60 верст платим мы 17 руб.».[78]

Далее в «Письмах…», в маленькой главке под названием «В карете дорогою», Карамзин сочиняет еще одну апологию – на этот раз самой земле Швейцарии, в духе другого кумира своей молодости – Жан-Жака Руссо: «Уже я наслаждаюсь Швейцариею, милые друзья мои! Всякое дуновение ветерка проницает, кажется, в сердце мое и развевает в нем чувство радости. Какие места! Какие места! Отъехав от Базеля версты две, я выскочил из кареты, упал на цветущий берег зеленого Рейна и готов был в восторге целовать землю. Счастливые швейцары! Всякий ли день, всякий ли час благодарите вы небо за свое счастие, живучи в объятиях прелестной натуры, под благодетельными законами братского союза, в простоте нравов и служа одному богу? Вся жизнь ваша есть, конечно, приятное сновидение, и самая роковая стрела должна кротко влетать в грудь вашу, не возмущаемую свирепыми страстями!»[79]

Цюрих. Городская ратуша.

«Прелестная натура» Швейцарии подвигает нашего путешественника на философские размышления: «Я думаю, что ужас смерти бывает следствием нашего уклонения от путей природы. Думаю, и на сей раз уверен, что он не есть врожденное чувство нашего сердца. Ах! Если бы теперь, в самую сию минуту, надлежало мне умереть, то я со слезою любви упал бы во всеобъемлющее лоно природы, с полным уверением, что она зовет меня к новому счастию, что изменение существа моего есть возвышение красоты, перемена изящного на лучшее. И всегда, милые друзья мои, всегда, когда я духом своим возвращаюсь в первоначальную простоту натуры человеческой – когда сердце мое отверзается впечатлениям красот природы – чувствую я то же и не нахожу в смерти ничего страшного. Высочайшая благость не была бы высочайшею благостию, если бы она с которой-нибудь стороны не усладила для нас всех необходимостей – и с сей-то услажденной стороны должны мы прикасаться к ним устами нашими! – Прости мне, мудрое провидение, если я когда-нибудь, как буйный младенец, проливая слезы досады, роптал на жребий человека! Теперь, погружаясь в чувство твоей благости, лобызаю невидимую руку твою, меня ведущую!»[80]

Погружение во «всеобъемлющее лоно природы», обещающее русскому страннику «новое счастие», очевидно, начинает врачевать душу беглеца, успешно вживающегося в образ «путешественника».

Как следует из «Писем», 10 августа 1789 года, в 10 часов утра, Карамзин и Беккер приехали в Цюрих и остановились «в трактире под вывескою “Ворона”», где им отвели «большую светлую комнату».[81]Место это в современном Цюрихе легко отыскать: в доме на площади Хехтплатц (Hechtplatz) рядом с набережной Лимматы, после закрытия гостиницы, долгое время существовало кафе под тем же названием «Рабен», а совсем недавно открылся ресторан средиземноморской кухни «Cedre Bellevue».

Вот что пишет об истории цюрихского постоялого двора «Рабен» современный русский литератор, долгое время живший в Цюрихе, М.П. Шишкин: «“Рабен”, один из самых старых гастхаузов Цюриха, построенный еще в XIV в., служил долгое время пристанищем для паломников, отправлявшихся из Цюриха озером в направлении знаменитого монастыря в Эйнзидельне. Название свое гостиница получила, согласно легенде, от ворона, жившего у одного монаха. Когда накормленные отшельником разбойники убили его, ворон летел за ними до самого Цюриха и карканьем своим на крыше гастхауза обратил внимание честных людей на ночевавших здесь убийц».[82]

Дом И.К. Лафатера в Цюрихе.

Вход в гостиницу «Рабен» был со стороны площади Хехтплатц с фонтаном, открытым в 1760 году (и существующим сегодня), из которого брали питьевую воду и поили лошадей. Карамзин достаточно подробно описывает, как он, из окна гостиницы, впервые увидел, пока в отдалении, Альпийские горы: «Обширное Цюрихское озеро разливается у нас перед глазами, и почти под самыми нашими окнами вытекает из него река Лиммата, которой шумное и быстрое стремление приятным образом отличается от тихой зыби вод его; прямо против нас, за озером, стоят высокие горы; далее, в сторону, видны Швицкие, Унтервальденские и другие высочайшие и снегом покрытые горы, составляющие для меня совершенно новое зрелище; и все это могу я видеть вдруг, сидя под окном в своей комнате… Нам принесли кушанье. После обеда пойду – нужно ли сказывать, к кому?»[83]Разумеется, Карамзин предвкушает встречу с великим уроженцем Цюриха, с которым ранее находился в переписке, – с Иоганном Каспаром Лафатером.

Встреча Карамзина с Лафатером, жившем в старинном доме на той же стороне Лимматы, что и гостиница Карамзина, многократно описана в литературе. Хорошо известен и портрет европейской знаменитости, нарисованный Карамзиным: «Он имеет весьма почтенную наружность: прямой и стройный стан, гордую осанку, продолговатое бледное лицо, острые глаза и важную мину. Все его движения живы и скоры; всякое слово говорит он с жаром. В тоне его несть нечто учительское или повелительное, происшедшее конечно от навыка говорить проповеди, но смягчаемое видом непритворной искренности и чистосердечия. Я не мог свободно говорить с ним, первое потому, что он, казалось, взором своим заставлял меня говорить как можно скорее; а второе потому, что я беспрестанно боялся не понять его, не привыкнув к Цюрихскому выговору».[84]

Ю.М. Лотман, опубликовавший переписку Карамзина и Лафатера, как представляется, весьма точно воспроизводит психологическую атмосферу первой очной встречи Карамзина с Лафатером: «Можно полагать, что наивное восхищение "южным магом" (как называли Лафатера по аналогии с предромантическим философом-интуитивистом И.Г. Гаманном, прозванным "северным магом"), свойственное Карамзину в те годы, когда он направил первое письмо в Цюрих, уже прошло. Карамзину, который в эту пору уже был внимательным читателем Вольтера, Кондильяка, Канта, который прочел критическую брошюру Мирабо против Лафатера, наивная религиозная философия и вера в чудеса, защищаемая Лафатером, не могли не казаться архаичными. К Лафатеру его привлекали симпатичные черты личности: патриархальная простота обращения, практическая филантропия, столь ценимая в московских масонских кругах, сентиментально-идиллический быт, царивший в доме цюрихского пастора».[85]

В карамзинских «Письмах», помеченных Цюрихом, начинает особенно ярко просвечивать тема ностальгии по родине и оставшимся там друзьям: «Для того чтобы узнать всю привязанность нашу к отечеству, надобно из него выехать; чтобы узнать всю любовь нашу к друзьям, надобно с ними расстаться».[86]

Иоганн Каспар Лафатер

«Русский путешественник» все внимательнее прислушивается к швейцарским песням: «Какая приятная, тихая мелодия нежно потрясает нервы моего слуха! Я слышу пение; оно несется из окон соседнего дома. Это голос юноши – и вот слова песни: "Отечество мое! Любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном. Отечество мое! Ты все в себе вмещаешь, чем смертный может наслаждаться в невинности своей. В тебе прекрасен вид природы; в тебе целителен и ясен воздух; в тебе земные блага рекою полною лиются. Отечество мое! Любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном. Мы все живем в союзе братском; друг друга любим, не боимся и чтим того, кто добр и мудр. Не знаем роскоши, которая свободных в рабов, в тиранов превращает. На что нам блеск искусств, когда природа здесь сияет во всей своей красе – когда мы из грудей ее пьем блаженство и восторг? Отечество мое! Любовию к тебе горит вся кровь моя; для пользы твоей готов ее пролить; умру твоим нежнейшим сыном…»[87]

Не без некоторой зависти беглец Карамзин, ставший европейским «путешественником» поневоле, присматривается к разнообразным проявлениям тесной связи жителей Швейцарии с их родной землей: «Швейцары так страстно любят свое отечество, что почитают за великое несчастие надолго оставлять его».[88]Возможно, этими двумя чувствами: ностальгии по родине и симпатии к душевным проявлениям швейцарского патриотизма, объясняется тот странный факт, что швейцарские города, как воплощения застывшей материальности, не производили на Карамзина позитивного впечатления.

Вот его описание Базеля: «Базель более всех городов в Швейцарии, но, кроме двух огромных домов банкира Саразеня, не заметил я здесь никаких хороших зданий, и улицы чрезмерно худо вымощены. Жителей по обширности города очень немного, и некоторые переулки заросли травою».[89]

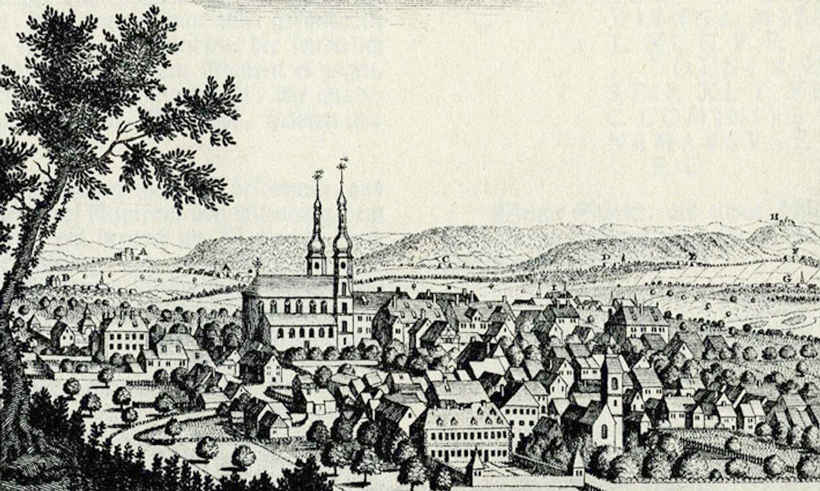

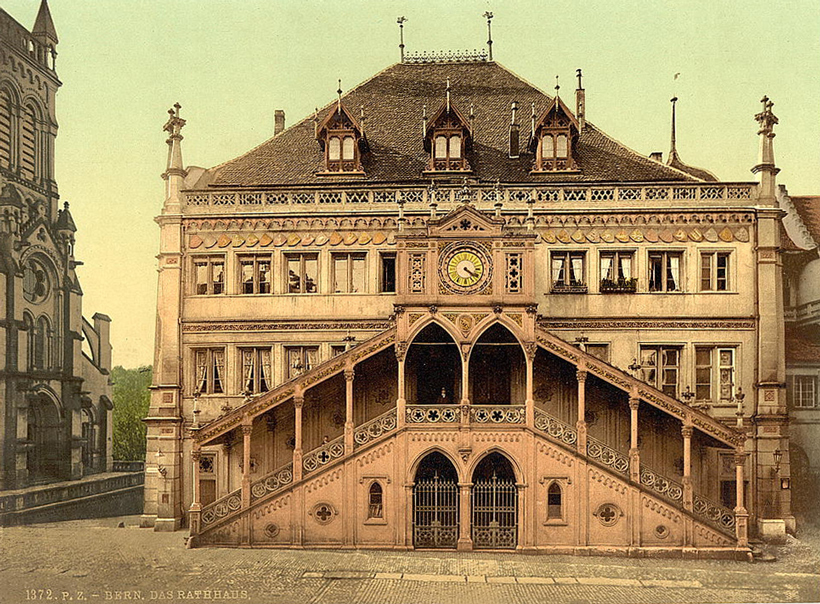

А вот мнение о Цюрихе: «О городе скажу вам, что он не прельщает глаз, и, кроме публичных зданий, например ратуши и проч., не заметил я очень хороших или огромных домов, а многие улицы или переулки не будут и в сажень шириною».[90]

Шафгаузен.

Примерно в том же духе Карамзин выскажется потом о Шафхаузене или, например, о Лозанне. О Шаффхаузене: «О городе не могу вам сказать ничего примечания достойного, друзья мои».[91]О Лозанне: «Исходил я весь город и могу сказать, что он очень нехорош; лежит отчасти в яме, отчасти на косогоре, и куда ни поди, везде надобно спускаться с горы или всходить на гору. Улицы узки, нечисты и худо вымощены».[92]

Согласно карамзинским «Письмам» (доверие к точности которых, после находок С. Геллерман, естественно, возрастает) рано утром 13 августа 1789 года Карамзин и доктор Беккер вышли из цюрихского «Ворона» и отправились в пеший поход на север, к Шафхаузену, чтобы посмотреть знаменитый Рейнский водопад: «Сперва шел я довольно бодро, но скоро силы мои начали истощаться – день был самый ясный – жар беспрестанно усиливался – и наконец, прошедши мили две, я от слабости упал на траву подле дороги, к великой досаде моего Б. [Беккера], которому хотелось как можно скорее дойти до Рейнского водопада. Из трактира вынесли нам воды и вина, которое подкрепило силы мои, и мы чрез час опять пустились в путь. Однако ж до Шафхаузена я еще раза три останавливался отдыхать. Наконец, в семь часов вечера, услышали мы шум Рейна, удвоили шаги свои, пришли на край высокого берега и увидели водопад».[93]

Далее в «Письмах» следует знаменитый фрагмент, который до сих пор вызывает повышенный и «карамзинистов», и рядовых читателей: «Не думаете ли вы, что мы при сем виде закричали, изумились, пришли в восторг и проч.? Нет, друзья мои! Мы стояли очень тихо и смирно, минут с пять не говорили ни слова и боялись взглянуть друг на друга. Наконец, я осмелился спросить у моего товарища, что он думает о сем явлении? "Я думаю, – отвечал Б*, – что оно – слишком – слишком возвеличено путешественниками". – "Мы одно думаем, – сказал я, – река, с пеною и шумом ниспадающая с камней, конечно, стоит того, чтобы взглянуть на нее; однако ж, где тот громозвучный, ужасный водопад, который вселяет трепет в сердце?" – Таким образом мы поговорили друг с другом и, боясь, чтобы в Шафхаузене не заперли ворот, отложили до следующего дня посмотреть на водопад вблизи».[94]

Карамзин и его спутник успели тогда в Шафхаузен до закрытия городских ворот и переночевали в отеле с популярным названием «Сrone», «почитаемом одним из лучших в Швейцарии» и видевшим за два столетия своей истории многих знаменитых путешественников. Особо отмечается в «Письмах» посещение старинной гостиницы Мишелем де Монтенем в 1581 году, описанное в известном в России «Дневнике путешествия в Италию через Швейцарию и Германию». (Добавим от себя, что в январе 1814 года, в той же «Сrone» останавливались ставшие к тому времени близкими знакомыми придворного историографа Карамзина российский император Александр I и его сестра, великая княгиня Екатерина Павловна).[95]

…Рано утром 14 августа 1789 года Карамзин, захватив в Шафхаузене рекомендательные письма из Цюриха от Лафатера, нанес визиты философу Миллеру, автору недавно вышедшей книги «Philosophische Aufsatze» («Статьи по философии» – нем.) и богатому местному купцу Гауппу. Оба они, радушно принявшие русского путешественника, были несколько озадачены тем, «что падение Рейна не сделало во мне сильного впечатления, но, услышав, что мы видели его с горы, со стороны Цюриха, перестали дивиться и уверяли меня, что я, конечно, переменю свое мнение, когда посмотрю на него с другой стороны и вблизи».[96]

Рейнский водопад

На следующее утро предположения знатных шафхаузенцев полностью подтвердились. Новая попытка Карамзина и Беккера взглянуть на Рейнский водопад с иного ракурса произвела на путешественников совершенно иное впечатление, нежели накануне: «После обеда поехали мы в наемной коляске к водопаду, до которого от города будет около двух верст. Приехав туда, сошли с горы и сели в лодку. Стремление воды было очень быстро. Лодка наша страшно качалась, и чем ближе подъезжали мы к другому берегу, тем яростнее мчались волны. Один порыв ветра мог бы погрузить нас в кипящей быстрине. Пристав к берегу, с великим трудом взлезли мы на высокий утес, потом опять спустились ниже и вошли в галерею, построенную, так сказать, в самом водопаде. Теперь, друзья мои, представьте себе большую реку, которая, преодолевая в течении своем все препоны, полагаемые ей огромными камнями, мчится с ужасною яростию и наконец, достигнув до высочайшей гранитной преграды и не находя себе пути под сею твердою стеною, с неописанным шумом и ревом свергается вниз и в падении своем превращается в белую, кипящую пену. Тончайшие брызги разновидных волн, с беспримерною скоростию летящих одна за другою, мириадами подымаются вверх и составляют млечные облака влажной, для глаз непроницаемой пыли. Доски, на которых мы стояли, тряслись беспрестанно. Я весь облит был водяными частицами, молчал, смотрел и слушал разные звуки ниспадающих волн: ревущий концерт, оглушающий душу! Феномен действительно величественный! Воображение мое одушевляло хладную стихию, давало ей чувство и голос: она вещала мне о чем-то неизглаголанном!»[97]

Вот уже более двух столетий «русский путешественник» Николай Карамзин, чьи «Письма» переведены на десятки языков, по праву считается одним из самых талантливых певцов европейского чуда – Рейнского водопада, осмотр которого давно стал аттракционом мирового значения. Путешественники из разных стран сравнивают с «карамзинзскими» не только свои впечатления, но и свои самые глубинные переживания.

Рейнский водопад

В своих «Письмах» Карамзин написал: «Я наслаждался – и готов был на коленях извиняться перед Рейном в том, что вчера говорил я о падении его с таким неуважением»[98]: И далее: «Долее часа стояли мы в сей галерее, но это время показалось мне минутою. Переезжая опять через Рейн, увидели мы бесчисленные радуги, производимые солнечными лучами в водяной пыли, что составляет прекрасное, великолепное зрелище… Каменная стена, с которой низвергается Рейн, вышиною будет около семидесяти пяти футов. В средине сего падения возвышаются две скалы, или два огромные камня, из которых один, несмотря на усилие волн, стремящихся сокрушить его, стоит непоколебим (подобно великому мужу, скажет стихотворец, непреклонному среди бедствий и щитом душевной твердости отражающему все удары злого рока), – а другой камень едва держится на своем основании, будучи разрушаем водою».[99]

Позднее, многие путешественники взяли за правило последовательно осматривать Рейнский водопад с тех самых точек, с которых глядел на него Карамзин в середине августа 1789 года. Так, литератор Павел Васильевич Анненков в своих «Письмах из-за границы» (само название – явный парафраз «Писем русского путешественника») вспоминал, что одним из самых ранних его, обожателя Карамзина, юношеских мечтаний было увидеть Рейнский водопад.[100]Путешествуя по Швейцарии летом 1842 года, он даже «подгадал» таким образом, чтобы посетить Шаффхаузен и его окрестности в те же самые августовские дни, что и Карамзин за несколько десятилетий до него: «Я так живо помнил страницу Карамзина о Рейнском водопаде, что в осмотре своем старался соблюсти тот самый порядок, которому он следовал».[101]

Стоит добавить, что меланхоличный Анненков, увидев водопад, спустя полвека после Карамзина, не удержался, чтобы не попенять, что, со времен Карамзина, «рейнское чудо», увы, утратило известную долю эффектности: «Не только политическое состояние Европы изменилось с того времени, как странствовал молодой наш путешественник, даже и изменился водопад. Много утесов сбросил он уже с себя, сравнял много скал (смотри виды водопада в конце прошлого столетия и вид его в 1840 году), и если что одинаково отразилось в его (Карамзина) и моем глазе, так это клубы пены да еще влажные облака водяной пыли, освещенной солнечным сиянием…»[102]

…А тогда, летом 1789 года, Карамзин и датчанин Беккер, осмотрев водопад и отпустив коляску назад в Шафхаузен, наняли лодку и поплыли вниз по течению Рейна до Эглизау, чтобы вернуться в Цюрих более коротким путем. Не раз они оглядывались на «чудо природы»: «Он скрылся – но шум его долго еще отзывался в моем слухе. Лодочник почел за нужное сказать нам, что в Америке есть подобный водопад. Он не умел назвать его, но мы поняли, что он говорит о Ниагаре…»[103]

Припомнив в 1842 году эти страницы из «Писем» Карамзина, П.В. Анненков, в точности повторив маршрут великого предшественника, попытался, в свою очередь, завязать разговор с рейнским лодочником: «Я спросил также у лодочника: нет ли где такого же водопада, и, увы, не мог намекнуть он мне о Ниагаре в Америке, а просто отвечал: "Нигде нет такого…" Итак, пропало даже и поколение умных лодочников с [времен] Карамзина, как пропадают письма на почте (весьма неприятная потеря), как пропадает всё на свете…».[104]

Плавание по Рейну от Шафхаузена до Эглизау описано в «Письмах» Карамзина, как очередная «швейцарская идиллия»: «Шумящие волны быстро несли нашу лодку между плодоносных берегов Рейна. День склонялся к вечеру. Я был так доволен, так весел; качание лодки приводило кровь мою в такое приятное волнение; солнце так великолепно сияло на нас сквозь зеленые решетки ветвистых дерев, которые в разных местах увенчивают высокий берег; жаркое золото лучей его так прекрасно мешалось с чистым серебром рейнской пены; уединенные хижины так гордо возвышались среди виноградных садиков, которые составляют богатство мирных семейств, живущих в простоте натуры, – ах, друзья мои! Для чего не было вас со мною?»[105]

Вид старого Берна

Вот уж, действительно: Швейцария, с ее природными красотами и чудесами, поистине умела врачевать душевные раны «русского путешественника».

Переехав из Цюриха в Берн, «русский путешественник» остановился в гостинице «Crone» («Короне», или, как Карамзин называет ее на русский манер, – «Венце») на центральной улице старого Берна – Gerechtigkeitsgasse. Некоторые комментаторы затрудняются с определением точного места проживания Карамзина в Берне на том основании, что в те годы в Берне, мол, существовали две гостиницы с одинаковым названием. Это недоразумение легко разрешается: гостиница «Crone», занимавшая целый квартал, имела два входа – со стороны Gerechtigkeitsgasse и с параллельной ей Postgasse. Сегодня в помещениях бывшего отеля находится ресторан, сохранивший историческое название – «Crone».

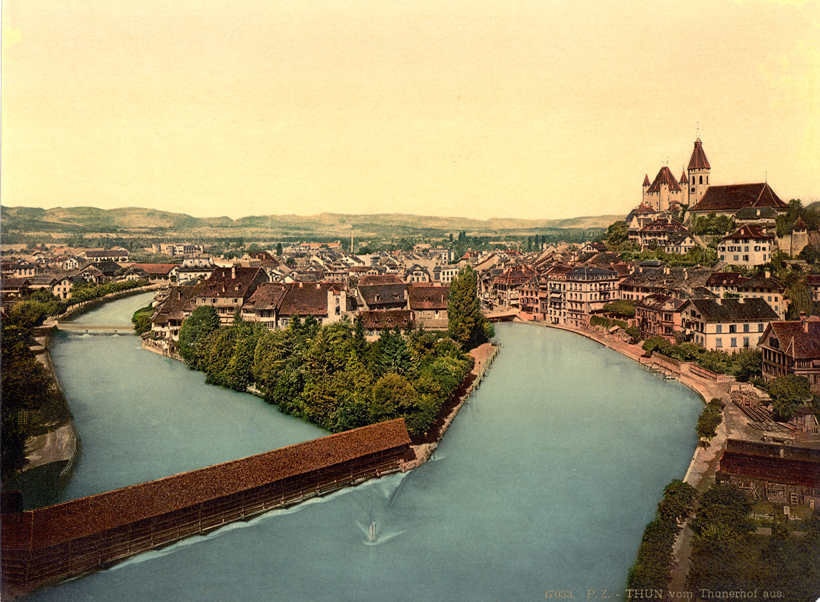

Как следует из «Писем», 29 августа 1789 года Карамзин, оставив вещи в Берне, отправился, поначалу в экипаже, в свой «альпийский поход», взяв с собою «только теплый сертук, половину белья своего, записную книжку и карандаш».[106]В десять часов вечера он был уже в Туне и остановился в отеле «Фрейгоф» на самом берегу озера: «Заказав ужин, бродил по городу и всходил на здешнюю высокую колокольню, откуда видны многие цепи гор и все обширное Тунское озеро. Завтра разбудят меня в четыре часа. В это время отходит отсюда почтовая лодка, на которой перееду через озеро».[107]

На следующее утро, отплыв в почтовой лодке из Туна, Карамзин делает новую запись: «Темнота ночи мало-помалу исчезает. Горы открываются минута от минуты яснее. Все дымится! Тонкие облака тумана носятся вокруг нашей лодки. Влага проницает сквозь мое платье, и сон смыкает глаза мои. Добродушный швейцар подает мне черный мешок, который должен служить мне вместо пуховой подушки. Величественная натура! Прости слабому! На несколько часов отвращает он взор свой от твоего великолепия».[108]

Пробудившись от неудобного сна, путешественник в семь часов утра делает в дорожном дневнике новую запись. Впервые за время путешествия, «швейцарская идиллия» Карамзина обретает новые, необычные обертона: «Внизу дымятся хижины, жилища бедности, невежества и – может быть – спокойствия. Вечная премудрость! Какое разнообразие в твоем физическом и нравственном мире!»[109]Итак, простота жизни швейцарцев – возможно, лишь признак бедности и невежества: от всех преимуществ этой руссоистской идиллии остается лишь… возможное спокойствие.

Берн. Башня с часами.

Однако, похоже, путешественник гонит от себя эти, пока неоформленные и непривычные, мысли. Его внимание привлекают достопримечательности Тунского озера. Вдали справа, на южном берегу, виднеются очертания старинного замка Шпиц, связанного с историей аристократических семей Страттлигенов, Бубенбергов, Дисбахов. А на ближней, северной стороне озера, Карамзина привлекает гора, в пещерах которой укрывался святой Беатус, монах-отшельник IV века, освободивший, согласно легенде, местных жителей от злого чудовища, «первейший из христиан Швейцарии».[110]

Пристав к берегу вблизи Унтерзеена, Карамзин нанимает горного проводника и двигается по направлению к Лаутербруннену: «Дорога от Унтерзеена до Лаутербруннена идет долиною между гор, подле речки Литшины [Lütschine], которая течет с ужасною быстротою, с пеною и с шумом, падая с камня на камень. Я прошел мимо развалин замка Уншпуннена, за которым долина становится час от часу уже и, наконец, разделяется надвое: налево идет дорога в Гриндельвальд, а направо – в Лаутербруннен. Скоро открылась мне сия последняя деревенька, состоящая из рассеянных по долине и по горе маленьких домиков».[111]

Проходя долиной Лаутербруннена, путешественник увидел самый высокий в Швейцарии водопад Штауббах, который за несколько лет до этого был прославлен И.В. фон Гёте, посетившим эти места в 1779 году и посвятившим Штауббаху знаменитую «Песнь духов над водами».[112]

В «Письмах» Карамзина появляется запись: «Версты за две не доходя до Лаутербруннена, увидел я так называемый Штауббах, или ручей, свергающийся с вершины каменной горы в девятьсот футов вышиною. В сем отдалении кажется он неподвижным столбом млечной пены. Скорыми шагами приблизился я к этому феномену и рассматривал его со всех сторон. Вода прямо летит вниз, почти не дотрагиваясь до утеса горы, и, разбиваясь, так сказать, в воздушном пространстве, падает на землю в виде пыли или тончайшего серебряного дождя. Шагов на сто вокруг разносятся влажные брызги, которые в несколько минут промочили насквозь мое платье».[113]

Берн. Городская ратуша.

Продвигаясь далее, Карамзин наблюдает еще одно природное чудо – водопад Трюммельбах: десять каскадов пробивают себе путь внутри горы, падая с высоты 150 метров. «Вода, прокопав огромную скалу, из внутренности ее с шумом надает и стремится в долину, где, мало-помалу утишая свою ярость, образует чистую речку. Вид рассевшейся горы и шумное падение Триммербаха [Трюммельбаха] составляют дикую красоту, пленяющую любителей натуры. Около часа пробыл я на сем месте, сидя на возвышенном камне, – и наконец, в великой усталости, возвратился в Лаутербруннен, где теперь отдыхаю в трактире».[114]

Вечером того же дня путешественник наблюдает восход луны над горным хребтом Юнгфрау: «Светлый месяц взошел над долиною. Я сижу на мягкой мураве и смотрю, как свет его разливается по горам, осребряет гранитные скалы, возвышает густую зелень сосен блистает на вершине Юнгферы [Юнгфрау], одной из высочайших Альпийских гор, вечным льдом покрытой».[115]В «Письмах» появляются входящие в литературную моду эротические ассоциации: «Два снежные холма, девическим грудям подобные, составляют ее корону. Ничто смертное к ним не прикасалося; самые бури не могут до них возноситься; одни солнечные и лунные лучи лобызают их нежную округлость; вечное безмолвие царствует вокруг их – здесь конец земного творения!»[116]

В четыре часа утра началось восхождение путешественника на высокогорное плато Венгернальп (около двух тысяч метров): «Я вооружился Геркулесовскою палицею – пошел – с благоговением ступил первый шаг на Альпийскую гору и с бодростию начал взбираться на крутизны. Утро было холодно, но скоро почувствовал я жар и скинул с себя теплый сертук. Через четверть часа усталость подкосила ноги мои – и потом каждую минуту надлежало мне отдыхать. Кровь моя волновалась так сильно, что мне можно было слышать биение своего пульса… Более четырех часов шел я все в гору по узкой каменной дорожке, которая иногда совсем пропадала; наконец достиг до цели своих пламенных желаний и ступил на вершину горы, где вдруг произошла во мне удивительная перемена».[117]

Действительно, на вершине с Карамзиным происходит еще одна «швейцарская метаморфоза»: он ощущает себя сверхчеловеком, приблизившемуся к Божеству (недаром он уподобляет свою дорожную палку «Геркулесовской палице»). В «Письмах» читаем: «Чувство усталости исчезло, силы мои возобновились, дыхание мое стало легко и свободно, необыкновенное спокойствие и радость разлились в моем сердце. Я преклонил колена, устремил взор свой на небо и принес жертву сердечного моления – Тому, Кто в сих гранитах и снегах напечатлел столь явственно Свое всемогущество, Свое величие, Свою вечность!.. Друзья мои! Я стоял на высочайшей ступени, на которую смертные восходить могут для поклонения Всевышнему!.. Язык мой не мог произнести ни одного слова, но я никогда так усердно не молился, как в сию минуту».[118]

Берн. Мюнстер.

«Сверхчеловек» с чувством превосходства оглядывает лежащие далеко внизу жилища простых поселян, которые еще совсем недавно представлялись ему «идеальными людьми»: «Все земные попечения, все заботы, все мысли и чувства, унижающие благородное существо человека, остаются в долине – и с сожалением смотрел я вниз на жителей Лаутербруннена, не завидуя им в том, что они в самую сию минуту увеселялись зрелищем серебряного Штауббаха, освещаемого солнечными лучами. Здесь смертный чувствует свое высокое определение, забывает земное отечество и делается гражданином вселенной; здесь, смотря на хребты каменных твердынь, ледяными цепями скованных и осыпанных снегом, на котором столетия оставляют едва приметные следы, забывает он время и мыслию своею в вечность углубляется; здесь в благоговейном ужасе трепещет сердце его, когда он помышляет о той всемогущей руке, которая вознесла к небесам сии громады и повергнет их некогда в бездну морскую».[119]Впечатления от горного восхождения остаются у Карамзина надолго: «Теперь лежу на хижине… и пишу карандашом в своей дорожной книжке. Как в сию минуту низки передо мною все великаны земного шара! – Через полчаса пойду далее».[120].

С высоты Венгернальпа Карамзин спускается к Гринденвальду: «Шедши от хижин около часа по отлогому скату – мимо стад, пасущихся на цветной благовонной зелени, – начали мы спускаться с горы. Гриндельвальд был уже виден. Долина, где лежит эта деревенька, состоящая из двух или трех сот рассеянных домиков, представляется глазам в самом приятном виде. В то же самое время увидел я и верхний глетчер[121], или ледник, а нижний открылся гораздо уже после, будучи заслоняем горою, с которой мы спускались. Сии ледники суть магнит, влекущий путешественников в Гриндельвальд. Я пошел к нижнему, который был ко мне ближе».[122]